“产赛教”深度融合机制对高职院校教师专业能力提升的探究

高职院校教师的专业能力核心在于其专业核心技能与教学能力的双重塑造。专业核心能力涵盖完成专业领域内岗位群工作任务所必需的关键技能与职业素养,这包括掌握最新的专业技术、工艺流程、管理方法、行业标准、核心操作技能、职业精神及综合素质等。而教学能力则侧重于运用现代职业教育理念与教学方法,有效实施专业理论教学,确保教学质量。为了制定既符合实际需求又具备前瞻性的教师专业能力标准,职业院校可以参照相关职业标准、全国职业院校技能大赛的评判要求或教师能力大赛的规范(后简称“竞赛标准”),以确保教师的专业能力不仅关键、可迁移,而且全面、适应性强。值得注意的是,教师专业能力的提升具有鲜明的情境性特征,需要通过实践导向的教育培训,在具体的工作与教学场景中,以行为导向的方法加以强化和提升。

一、“产赛教”融合提升高职院校教师专业能力作用机理

高职院校教师专业能力成长是一个长期过程。一般认为,教师专业能力成长经历三个阶段:第一阶段为学习阶段,即反复学习、训练、实践;第二阶段为熟练运用阶段,主要是专业核心技能、教学技能以及相关经验的掌握和运用;第三阶段是突破阶段,通过培训和培养吸取先进的职业教育理论、掌握先进工艺、流程和管理标准等,创造性解决问题。据此可知,高职院校教师专业能力成长三个阶段需要特定情境来实现。“产赛教”融合是践行校企合作、工学结合的人才培养模式,即将生产(工作)过程、竞赛过程、学习过程融为一体,将“竞赛”元素融入到工学结合的人才培养模式中,使得工学结合更加紧密。“产赛教”融合为高职院校教师专业能力提升设计“特定情境”,在这里主要指学习空间、竞赛空间、教学实训空间所形成的场域。何为“场域”?布迪厄这样说过:“一个场域定义为位置间客观关系的一个网络或一个形构”,是社会个体参与社会活动的重要场所。

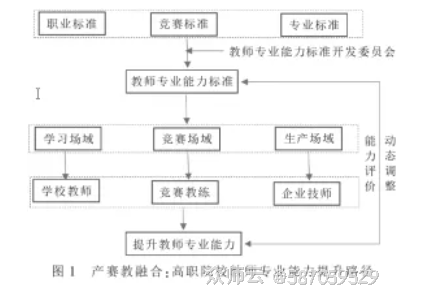

“产赛教”融合中,高职院校教师在学习空间、竞赛空间、教学实训空间所承载的场域中,通过学习—竞赛—实践的反复历练,积累、反思,再实践,再积累,再反思,不断提升其专业能力。这一过程打破了校企合作不畅的藩篱,解决了教师专业能力提升时空不协同、专业核心能力无法实践的现实问题。在此过程中,“赛”具有催化剂作用,在竞赛场域,受训教师将竞赛过程呈现的标准或规范、训练的过程和方法等通过反复实践和演练,重构教师的知识结构,促进专业技能形成,养成职业意识和职业行为,同时提升教师的科研能力。以行为导向教育为指导,运用“产赛教”融合理念和运行机理,构建“三标准”引领、“三场域”轮训、“三导师”结合的教师专业能力提升路径(如图1所示)。

二、“产赛教”融合助力教师专业能力提升理路

1.“三标准”融合,构建高职院校教师专业能力标准。目前,制定教师专业能力标准是高职院校分级、分层培养教师的核心工作。按照知识迁移理论和教师专业能力结构特点,结合学校实际和专业特点,因地制宜地遴选职业标准、竞赛标准和专业标准所呈现的各项技能标准,在充分融合的基础上研制教师专业能力标准。根据教师专业能力标准进一步细化教师专业核心能力标准和教学能力标准,为后续“三场域”轮训考核提供参考依据。教师专业能力标准考核包括两个部分:考核要求和考核大纲。考核要求规定了相应级别的考核方式、考核所具备的设备和环境条件,如竞赛过程的设备和环境要求。考核大纲包括专业理论考核大纲和专业技能考核大纲。考核大纲明确了理论和技能考核项目、标准和要求等。因此,“三标准”融合过程中,首先科学梳理专业群对应的职业(岗位)群,在此基础上,结合相应的职业标准、职业技能等级标准以及竞赛标准,明确职业(岗位)群的各项专业能力以及相应的评判标准,以此为参考开发适应本校的教师专业能力标准。

2.“三场域”轮训,提升高职院校教师实践能力。在职业教育体系内,教师实践能力是教师专业能力的重要构成,教师专业理论知识需要在具体工作过程中被激活,才能形成教师实践能力。教师实践能力是由教师教育技能和专业实践认知构成,涵盖多项能力,如专业核心技能、教学设计能力、教学组织能力、教学管理能力等。因此,教师实践能力需通过变化的工作场所具体的情境实训或实践形塑出来。“产赛教”融合的“三场域”轮训为教师实践能力提升提供了变化的工作场所,即生产场域、竞赛场域和教学场域。

在不同场域进行角色转换,其目的是提升教师的实践能力。在生产场域,学校在深度校企合作单位或校企合作生产性实训基地建立“教师企业工作站”,即教师在企业工作的站点。在教师企业工作站,重点培养教师的专业核心能力,即掌握本专业所涵盖的最新理论成果、前沿技术和关键技能、专业术语以及相关的职业素养等。在竞赛场域,学校建立了相应的竞赛场所和训练场所,教师运用场地的竞赛标准、设备、实训耗材等开展竞赛训练,通过竞赛项目获得专业实践能力。在教学场域,在教室或教研室,着重培养教师教学设计能力和教学方法能力,即根据职业教育理论和职业成长规律,教师将企业典型工作、职业资格等级标准、职业技能大赛标准包含的知识、技能和素质内化为教师教学实践能力。

3.“三导师”协同模式:强化高职院校教师的教学能力培育。在高职院校教师培养的新路径中,“三导师”结合的策略尤为关键。这一模式汇聚了现代企业中的“技师”、职业竞赛中的“教练”以及传统教育领域的“教师”,他们共同构成了高职院校高素质创新型教师队伍的核心,是推动职业教育改革的重要力量。在生产实践领域,依托校企合作平台,我们推行了企业导师制度。来自企业的“技师”作为实践导师,深度介入教师的岗位实践能力培养,通过传授现代企业的工匠精神和技术精髓,助力教师成长为具备“技师”素养的教育者。在竞赛竞技领域,我们建立了“教练”导师制。那些在各种竞赛中表现卓越的“高职教师”或“企业技师”被选拔为教练导师,他们不仅传授职业精神、专业知识和技术技能,还分享竞赛管理等方面的宝贵经验,全方位提升高职教师的竞技指导能力。而在日常教学领域,我们则沿用了传统的“师徒”制。由高职骨干教师或教学名师担任师傅角色,通过言传身教、传帮带的方式,从教学准备、设计、组织、实施、评价到研究等多个维度,对教师进行全面而深入的指导,有效提升其教学能力。

综上所述,“三导师”协同模式通过在生产、竞赛和教学三个不同场域中的实践探索,为高职院校教师的专业能力提升提供了有力的支持。