“双高”时代高职院校高质量发展的挑战与对策探析

摘 要:我国经济正稳步迈向高质量发展的新阶段,“双高计划”的推行对高职院校的发展设定了更为严格的标杆。本文透过微观、中观及宏观视角,深入剖析了高职院校高质量发展的深刻内涵。面对高职院校存在的生源质量参差、专业设置不尽完善、校企合作尚待深化以及科研创新能力不足等挑战,本文提出了探索新路径、明确发展重点、深化校企合作机制、强化师资队伍建设及提升科研创新能力等策略,旨在更有效地推动高职院校实现高质量发展。

关键词:“双高计划”;高等职业院校;高质量发展

作为我国职业教育改革的核心举措,“双高计划”的战略地位显而易见。高职院校作为高等教育体系的关键一环,肩负着诸多关键使命,在社会主义现代化建设的征程中扮演着举足轻重且无可替代的角色。当前,中国特色社会主义与经济发展已迈入高质量发展的崭新纪元。高质量发展离不开教育、人才、科技与创新的深度融合,而高等教育的蓬勃发展则是高质量发展的坚实支撑。因此,高职院校应当勇于探索,积极推动职业教育与普通教育的相互贯通、产教深度融合、科教有效融汇,以期实现自身的高质量发展。

一、高职院校高质量发展内涵

党的二十大报告中明确提出:“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”,还提出了“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑”。高质量发展离不开教育、人才、科技和创新,“高质量”不仅关系着人才培养的目标,同时也关系着我国产业的转型升级以及就业和社会的稳定。高质量的发展必须依托高等教育。因此,高等职业院校不仅仅要发展,还需要结合现代社会发展模式,实现高质量的发展。

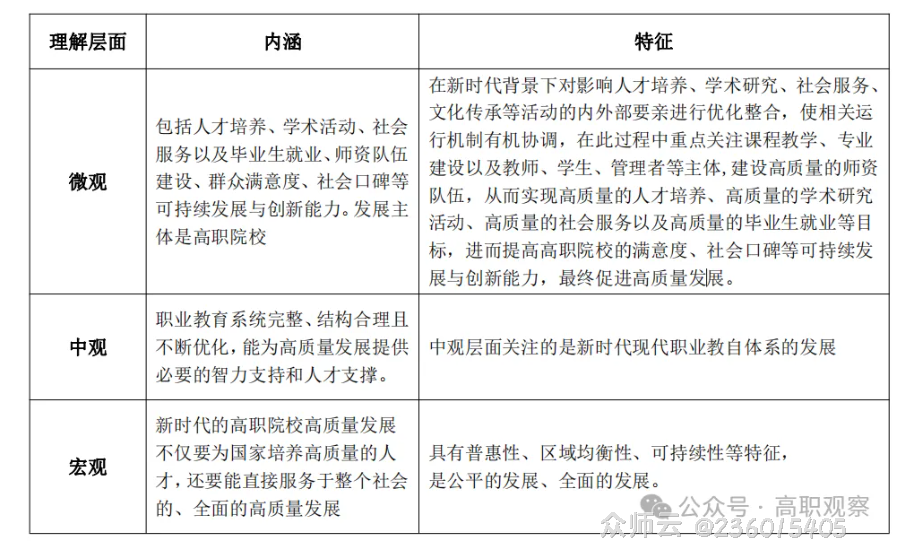

高等职业院校的高质量发展具有宏观、中观及微观角度的不同理解层面。见表1。

表1 高职院校高质量发展的内涵与特征

可见,不论是微观层面、中观层面还是宏观层面,其根本落脚点都是产教融合,以人才为基础不断提升自我综合能力,提高核心竞争力。

二、高职院校高质量发展困境

目前,从高职院校职业教育发展的角度来看,在“双高计划”背景下最重要最需要关注的问题是如何将国家高质量发展技术人才的需求同高职院校高质量技术人才的培养相契合。在追求契合的过程中,存在着许多需要慢慢去解决的阻力。高职院校高质量发展有如下几点困境。

(一)生源基础较为薄弱,观念认知有误

职校的高质量生源稀少且呈现出生源结构较为复杂的现象。一直以来在人们的眼里,高职院校是学习不够好的学生上的学校,这种观念导致在同辈中成绩好的不愿意选择职业学校,学习差的万不得已才会来职业院校,不愿意好好学习以完成基本学业勉强毕业为目的,因此高职院校整体生源质量是较为低下的。在没有良好的价值观引导下这就极大的增加了高职院校技术专业人才的培养难度,增添了高质量技术人才的培养阻力。

(二)专业设置稍有欠缺,未紧跟发展步伐

目前许多高职院校走的是综合职校的发展路径,因为要实现职业教育高质量发展就需要提高其综合竞争力,但是在专业设置上呈现出适应性较弱的现象,专业群缺乏,专业设置没有跟上发展步伐,导致专业内涵建设不够,专业建设的质量和水平较低。再加上高职院校整体科研水平较低导致现存专业特色不明显且难以跟上新时代的步伐,新专业开发较为滞后。

(三)校企合作未能很好地达到预期效果

职业教育不论是从微观、中观还是宏观层面,其根本落脚点都是产教融合,因为产教融合是促使职业教育与社会接轨的有效方式。但是目前,由于许多高职院校人才培养方案针对性不强,企业育人主体缺失,办学模式及理念与企业融合度不高,无法很好的解决企业人才需求问题,造成企业付出大于收获。因此,校企合作深度还远远不够,人才培养的质量也远远达不到目标,校企合作阻力依旧很大。

(四)创新科研水平整体较低

近几年高职院校师资队伍建设已取得了相当大的成效,呈现出学历水平整体上升、教师队伍向年轻化方向发展的特点。但是高职院校的科研水平依旧明显低于普通高校。虽然二者在社会职能中承担着不同职责,高职以培养社会技能人才为目标,但是创新研发仍然是高职院校必不可少的重要致力点。职称评审不科学、体系不健全、科研氛围淡薄等易引发职业倦怠从而失去科研创新力,这对高质量发展显然是十分不利的。

三、高职院校高质量发展对策分析

高职院校的高质量发展不是一朝一夕、一蹴而就的,需要不断地结合当下社会形势来实现自我高质量发展,用不同的对策解决不同的困境。

(一)寻求突破口

在高职院校高质量发展过程中,首先应该明白要想实现高质量,必须要使用科学且正确的发展思路来构建质量提升机制,顶层设计决定下层建筑。从内,要深刻领会《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》“双高计划”内涵,从当地经济需求出发做好制度设计,与当地经济优势相结合,多像其他双高院校学习,借鉴其行为模式;对外,要改变人们对高职院校的认知,提高职业教育的社会认可度。高职院校作为高等教育体系的一部分,具有不可替代的作用,是为国家培养技术性人才的重要途径,现在许多职业院校录取分数线也越来越高,并不是想上就上,也并不是成绩差才去职业院校,职校将成为国家高质量发展过程中的重要一环。从内和从外双向协作,方可打破世俗观念的枷锁。

(二)找准发力点

众所周知,我国经济高质量发展阶段迫切的需要职业教育提供许多高质量的技术性人才。可以从生源上入手,扩大高职院校生源类型,不论是面对普通高中生还是中职毕业生,亦或是社会人员等生源,可以以提高自身质量、改革招生和扩大就业等方式把有潜力的人纳入职业教育中,着重提升就业质量,针对不同生源做到因材施教,产教融合;专业群要实现精准对接,将职校专业合理规划对接好国家或区域主导及支柱产业,以就业为目的,及时调整专业结构和组群的布局,综合性职校一定要突出特色专业,向大数据化方向靠拢,促进职业教育与国家高质量发展的人才需求精准的对接与融合。

(三)继续深入校企合作

校企合作要把握好以社会需求为导向、就业为目标的宗旨。职校可以在现存的一些校企合作项目上继续深入企业开展调查研究,同时扩大涉足企业范围,了解企业对学校技术人才的需求,明确社会企业发展趋势,在学校专业结构、布局。规模、质量等方面实行动态调整,提高服务效能。企业也要及时积极的与职校相沟通交流提出诉求,在专业设置、人才培养方案计划、课程安排等等方面提出建议和意见。可建设指导委员会,且落实好教师参加企业实践的培训制度,从学生与教师两方面着手,多渠道促进学生与教师成长,达到真正的动态合作。

(四)强化师资队伍与科研创新能力建设

采取“外引内培”策略。在引进外部新教师时,应适度提升资质标准,严格招聘条件,构建多元化教师引进体系;同时,加大对现有教师的培训力度,依据高质量发展的标准,全面提升教师队伍的整体素质,并朝向国际化方向迈进,着力打造一批顶尖水平的师资队伍。高职院校需将“产学研”一体化置于核心位置,明确区分于普通高校之处在于,高职院校的研究重心在于技术技能的创新,理论突破仅作为辅助支撑。缺乏创新的高职院校将失去前进的动力,因此,必须持续增强职业技术教育的科研创新能力。

职业教育与普通教育同为教育体系中的重要组成部分,各自扮演着不可或缺的角色。在“双高计划”与国家高质量发展的宏观背景下,高职院校的发展之路布满荆棘与挑战。要实现高质量发展,就必须勇于突破现有困境,不断注入新的活力,确保高职院校的持久发展动力。