这才是课程思政融入专业课经典的、能拿奖的思路!

案例分析法可以说是老师在融入课程思政中必备的经典方法之一了,通过引入案例并进行分析的方式,把思政元素融入到其中,让学生在学习案例的同时也能感悟思政。尽管这个方法非常好用,但如果用它来参加比赛,在教学比赛的评委眼里可能就不够看了。要想让评委眼前一亮,我们就需要对这个老方法进行创新。所以今天这篇文章就来给大家讲讲如何对案例分析法进行创新,在比赛中给评委留下深刻的印象!

一、选择合适案例

使用案例分析法的第一步就是选取合适的案例,让学生能够通过案例产生共鸣,激发学习兴趣。所以,在案例的选择上,我们最好能够选取一些与学生实际生活息息相关的时事热点以及新闻作为案例。除了能引起学生共鸣,这些案例最好还是能够反映出行业、社会、经济方面的新趋势与新要求,减少案例的滞后性,不让学生学习的内容与现实世界脱轨。并且,这些案例最好还能够从多角度去解读和分析,在不同的立场上能够产生不同的结论,这样能够极大地培养学生的批判性思维和自主思考能力。

以《机械设计与应用》课程为例,就可以选取中国制造2025、新质生产力、人工智能、大数据技术等新近热点作为案例,让学生通过学习这些案例,了解机械设计与应用在实现国家战略目标中的重要性,探讨如何将这些新技术与新政策应用到机械设计中,从而提高生产效率和产品质量,激发学生的爱国热情、工匠精神和社会责任感,增强职业认同感与自豪感。

如果要提高案例的复杂度,就可以将深圳“4·6”机械伤害死亡事故作为案例,在案例中,由于钢筋班工人在连接钢筋作业时缺乏安全意识,过于靠近转动的设备滚筒和钢筋笼,致使其被挤压至钢筋笼与滚筒间的危险部位造成死亡。学生就可以从机械设备设计中的安全特性、操作人员的安全意识、安全管理措施的实施情况、事故责任的归属问题等方面进行探讨,并分析如何通过设计改进和安全教育来减少此类事件的发生,增强安全意识、规范意识、创新思维和敬业精神。

二、结合教学模式

选择好相应的思政案例之后,我们就要思考如何进行实施。而要想将这些案例落实到课程中,就需要教学模式的引领。此处以线上线下混合式教学模式为例,作为经典的、可操作性较强的教学模式,在它的框架下在专业课中融入课程思政能够使思政效果最大化,也能体现出教师的信息化素养。

比如,在课前,可以将思政案例通过元助教在线学习平台推送给学生,让学生在预习课程知识的同时,也能通过阅读案例感悟其中的思政内涵,并通过与教师同学交流讨论的方式进一步深化对课程内容的理解。在课中,则可以通过教师的讲授与互动,从多个角度多个层次来理解课程内容,激发对思政内容的思考与感悟,有效提升教学效果。在课后,教师可以继续在元助教平台推送课程思政拓展案例,让学生完成作业后自主拓展学习,开拓视野,丰富所学内容。

三、开展思政融入

为了便于大家更好地理解本文内容,下面就通过《机械设计与应用》课程中的“滚动轴承的组合设计”课程内容来开展课程思政融入的实际操作。

1.引入案例

将深圳“4·6”机械伤害死亡事故案例作为课堂导入,通过视频、图片等方式结合教师口头讲述,引入该案例。再结合该案例提出“如何确保轴承与其它部件的兼容性”“如何通过合理的设计和操作来避免此类事件的发生”等问题,从而过渡到本次课重点知识的讲述,让学生带着问题去学习,培养职业责任感与认同感,激发学生的自主思考能力。

2.分析案例

在讲解完知识点后,就可以让学生进一步分析深圳“4·6”机械伤害死亡事故案例,从机械设备设计中的安全特性、操作人员的安全意识、安全管理措施的实施情况等角度出发,以小组讨论、头脑风暴的形式设计滚动轴承配置组合方案,并将方案展示出来,进行小组PK,比一比谁的方案更好,在小组讨论与小组PK中培养学生的工匠精神和规范意识、创新思维。

3.实践案例

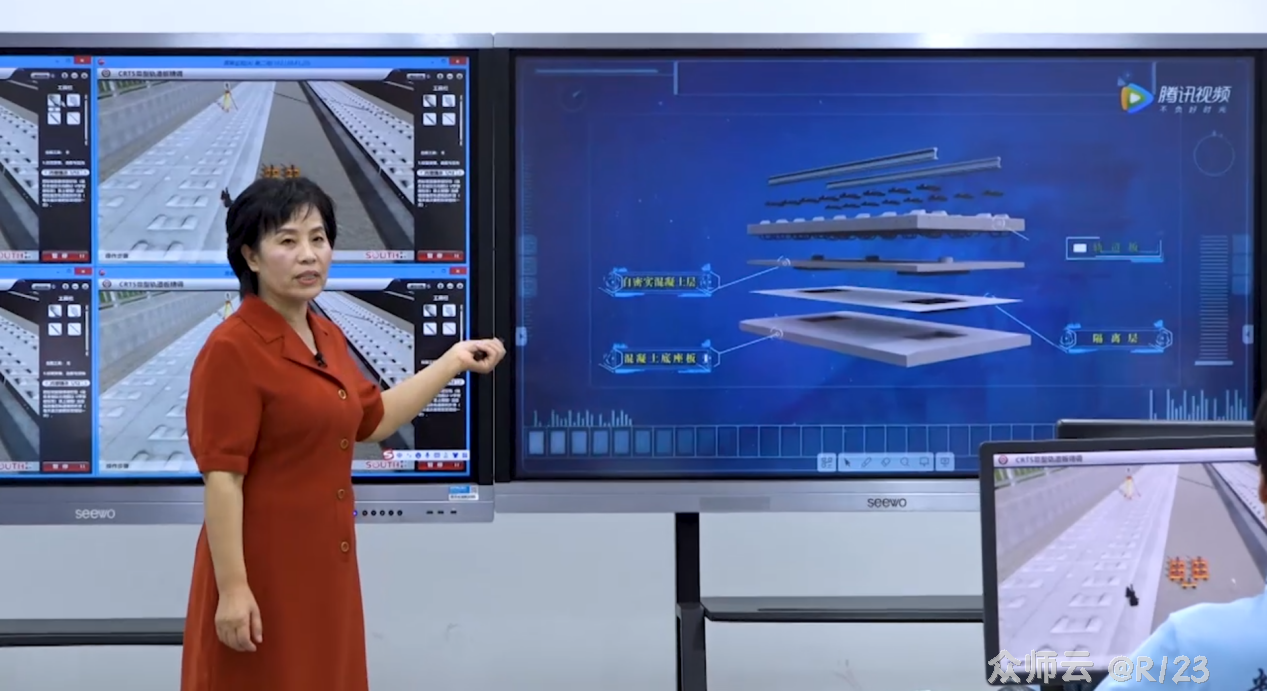

在实践操作环节,教师就可以以这个案例为背景,利用虚拟仿真平台或实训室的设备,让学生将本组的方案落实成具体的实践,进行滚动轴承的组合设计操作,运用所学知识进行实践,提升专业技能的同时,也能培养学生的安全意识、敬业精神和社会责任感。

以上就是关于如何创新“案例分析法”及具体应用讲解的全部内容了,想了解更多有关课程思政的内容,欢迎进入众师云社区页面搜索“课程思政”查看!