靠这个教学设计,青教赛省赛第一了!

在青教赛中,课堂教学的分值高达75分,想要在这里拿高分,教师需要在20分钟内“把一节课讲透、讲活”。很多老师都误把这20分钟当做“压缩版常规课”来讲,导致教学内容过于繁杂、教学节奏混乱,无法突出重点,难以在有限的时间内抓住评委的注意力,最终影响比赛成绩。

因此,需要教师以最精炼、最高效的方式呈现教学内容,具体如何做呢?以第七届青教赛医科组一等奖《普通外科学 腹外疝概论》案例为例。

一、选题要“小切口,深挖掘”

青教赛课堂教学只有20分钟的展示,选择“小切口”的选题能避免内容泛泛而谈,集中精力讲透一个核心问题。通过切入学科中某个具体的现象、案例或问题,让教学内容更易掌控,在有限的课堂中更容易构建完整的逻辑链条。例如,案例的选题就聚焦单一疾病“腹外疝”,以“腹外疝”为核心,而非泛泛讲解腹部疾病或外科学全貌,将教学内容限定在单一疾病的定义、病因、分型与治疗原则上,避免内容分散。

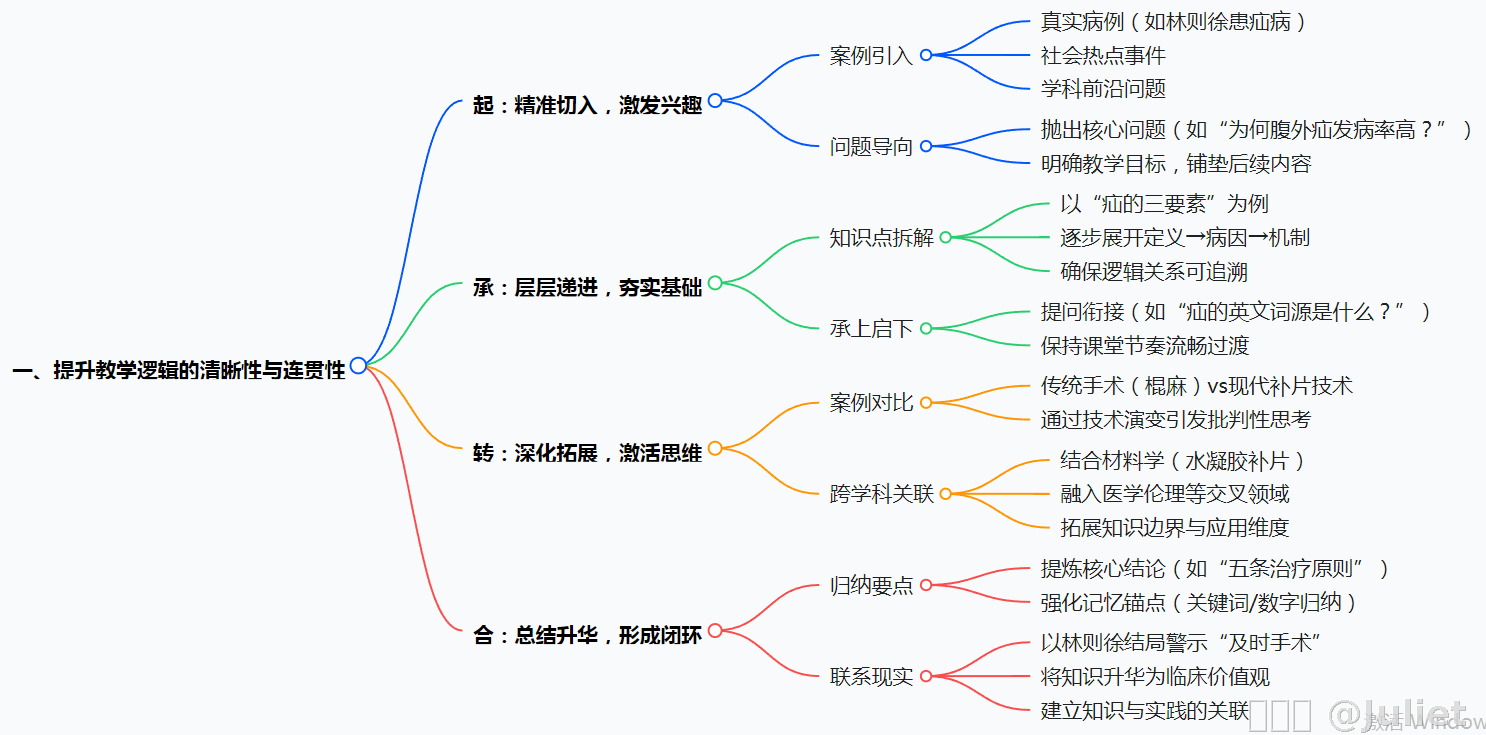

二、结构要“起承转合,闭环逻辑”

“起承转合”的结构“引入→展开→深化→总结”符合学生从具体到抽象、从已知到未知的认知规律,且“闭环逻辑”通过“问题提出—探究—解决”可确保教学目标有效达成,强化知识的系统性和实践价值。这个设计可以在有限时间内高效呈现教学亮点、突出结构化思维,成为脱颖而出的关键。

例如,案例以真实案例切入,如林则徐的腹外疝病史,将抽象疾病与历史人物结合,迅速激发学生兴趣,同时抛出“腹外疝高发病率”的核心问题,为后续教学锚定目标。在承接环节,教师并非机械灌输概念,而是以示意图拆解“疝的三要素”,从脑组织移位到肠管突出的类比,逐步构建病理模型,辅以拉丁词源“hernia”(花苞)的形象解析,使定义具象化。通过递进式提问串联知识点,如“触诊疝环的感知”“疝内容物与肠梗阻的关联”,既保持节奏流畅,又引导学生自主推导逻辑关系。

转折阶段则从传统“棍麻手术”转向现代补片技术,以技术演变揭示医学理念的跃迁——从粗暴切除到精准修复。讨论补片材料时,既剖析其降低复发率的优势,也批判异物反应对患者生活的负面影响,进而引入水凝胶补片的跨学科探索,推动学生思考技术创新与临床伦理的平衡。闭环收尾时,“五条治疗原则”的提炼并非简单复述,而是以林则徐因治疗延误离世的悲剧为镜,将“及时手术”的临床原则升华为对生命质量的敬畏,同时抛出“腔镜手术优劣”的开放议题,引导学生结合最新指南深化认知,形成“问题-分析-实践-反思”的完整循环,使知识从记忆锚点升华为临床决策能力。

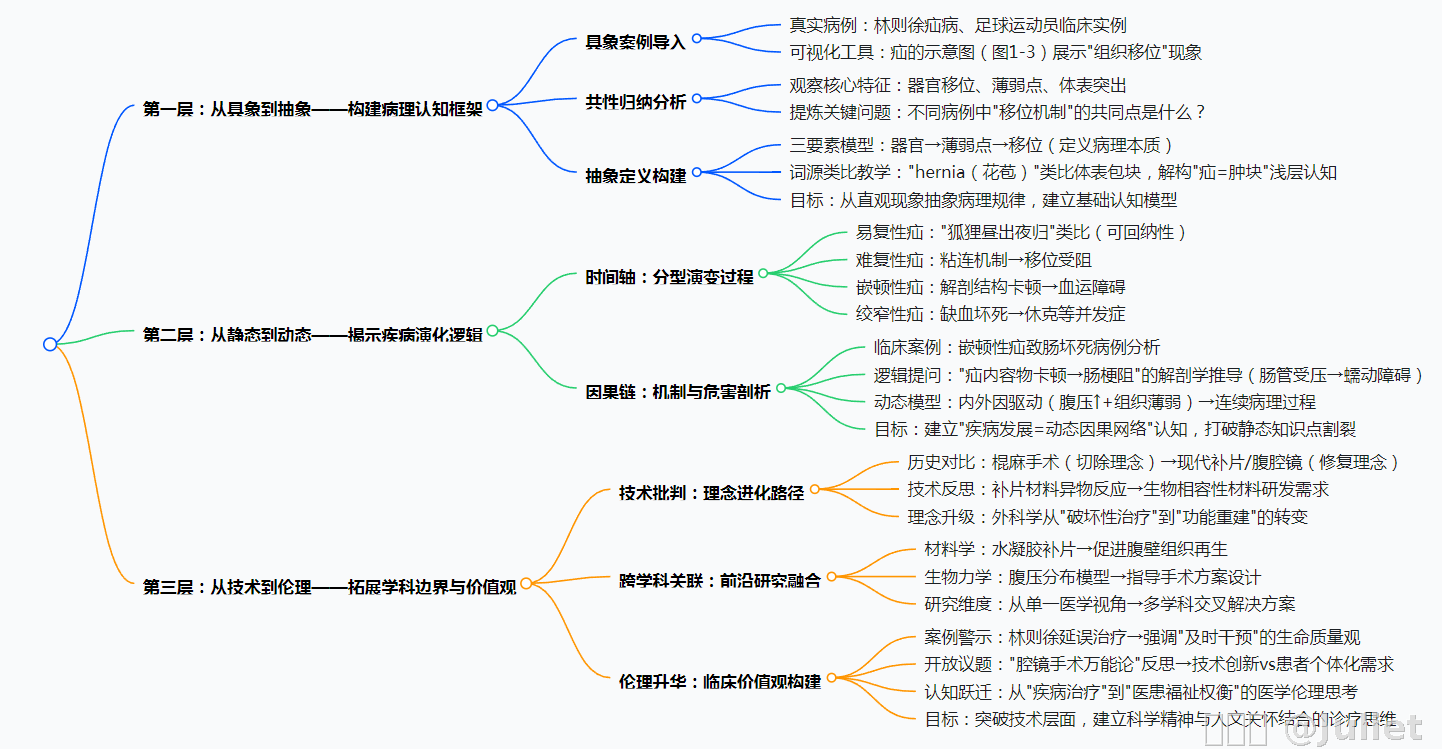

三、挖掘“三层递进,突破认知”

通过“基础层→应用层→创新层”的递进逻辑,可以将复杂知识拆解为符合学生认知规律的阶梯式模块,逐步引导学生突破原有认知边界,实现深度学习。

例如,案例以林则徐病例、足球运动员等真实案例为切入点,将抽象的“腹外疝”转化为可感知的临床现象。通过展示疝的示意,引导学生观察“组织移位”的共性,进而提炼出“器官-薄弱点-移位”的三要素模型。这一层通过具象案例→共性归纳→抽象定义的递进,帮助学生从直观现象中抽象出病理本质。例如,用“hernia(花苞)”的拉丁词源类比体表包块,将复杂机制转化为可联想的形象,打破学生对“疝仅是肿块”的浅层认知。

在明确基础概念后,教师通过分型演变(易复性→难复性→嵌顿性→较窄性疝)串联疾病发展过程:以“狐狸昼出夜归”类比易复性疝的病理特点,将动态变化具象化;结合临床案例,剖析分型背后的生理机制与危害;通过提问“疝内容物卡顿后为何出现肠梗阻”,引导学生从解剖结构推导病理结果。以时间轴+因果链的推演,将静态知识点转化为动态认知模型,使学生理解疾病并非孤立存在,而是受内外因驱动的连续过程。

最后,教师跳出单一疾病范畴,通过医学史对比与跨学科融合实现认知跃迁:以林则徐因延误治疗离世的悲剧,将“及时手术”的临床原则升华为“生命质量优先”的医学伦理观,并通过“腔镜手术是否万能”的开放议题,引导学生权衡技术创新与患者福祉,将教学推向科学精神与人文关怀的交融,促使学生从“治病”转向“医人”的深层认知。

以上就是青教赛课堂教学的一些技巧,希望对大家有所帮助。