大学教师工作时间很自由、很轻松?

在不少人严重,大学老师是非常轻松的,时间很自由,也不需要跟学生打交道,上完课就走,其实,大学教师的工作几乎是全天候的,尤其是人文社会科学领域,教学和科研背后都需要大量的隐性时间。

“影子工作”指的是消费者使已购商品变为可用物品的任何劳动。这个概念运用到大学教师身上,就包括青年教师成长为好教师、好学者的任何工作和时间。

就我5年的教学经验来说,备一门新课,每一个教学时间至少需要6-10倍的课程准备。而一门课只有开到3-5次以上,才会成为一门成熟的课程,在教案方面不用大动干戈也能够讲得自圆其说。而认真的教师,依然需要3-6倍的备课时间。也就是说,上述看起来少得可怜的教学时间其实需要3-10倍的“影子工作”。何况,大部分青年教师的年工作量都超过规定工作量一倍以上。2015年7月-2016年6月的考核年度,我可以计算的工作量已经是198小时,而下学期还有三门课(144学时)和50个学时的论文指导任务(5名本科生毕业论文和5名大三的学年论文)。系里其他同事的工作量也都是严重超标,我肯定不是最多的那个。按上述计算法,我这一年的工作量将在392*3-10=1176~3920之间(有一门课对我而言是新课)。而上班族即使不休年假,每年的工作时间大概是1992小时【52周*5天-11天公共假期)*8小时】。

此外,科研需要的时间更多。大部分自然科学的学者们需要大量的实验室工作。而人文社会科学的教师虽然不用被实验室固定,但要想成为一名好的学者,必须通过持久的大量阅读、调查以及无时不刻的思考和写作。阅读将体现在文献综述方面,调查获得的资料将为这些阅读和思考赋予生命。也就是说,只有靠近学校和尽可能地呆在学校,大学教师才会更好地利用校园里的实验室和资料室。我的工作合同要求每年发表一篇CSSCI期刊文章,从写作到顺利发表,所需时间按100小时算并不为过。何况并不是每篇文章都能发表。

除了教学与科研,大学教师们还有一些学校与社会事务,比如作为学生活动的指导教师、评委、评审,以及随时接受学生(及家长)咨询。担任班主任、硕博士导师的教师们虽然有工作量可以计算,但除了少数人,实际工作量基本上都会超标。还有部分教师要担任行政职务,填表、写报告、组织会议、排课等决策也需要很多时间。有的教师还会自己利用业余时间组织同学们开读书会。

另外一项很耗时间的事务就是报销。报销并不一定意味着“有钱花”,而是大量的实际工作。比如我所在的人类学系,每年都有为期一个月的田野调查,是一门必修课。每个教师负责带领6-10位同学去全国各地的农村调查,全天候地陪着(指导)学生进行实习并且负责衣食住行的统筹和报销,并且在事后指导每位学生写出一份3万字以上的田野实习报告(论文)。农村吃住基本上都没有发票;交通耗时较长但学生们不愿意乘坐硬座(学校只能报销硬座);还需要“招呼”好当地的“话事人”;向导和翻译的劳务费也只能打白条;这些都不符合现行的财务制度。所以有社会实践课程的教师们常常面临着一个两难的选择:一方面自己需要通过实践课程来教学相长,一方面又要面对着令人绝望的报销制度。一个不小心,会影响你整年的心情。2014年我带的暑期实习,收集到了所有能够收集的发票,但财务处就是不认可,到现在还没有处理完,导致这两年每到年终我的个人账户就被封杀。去年底,我还因此被学校白白收回了个人项目的6000多元。今年我只能借用其他同事的账户才能报销其他的差旅费。

好吧,我说的是,大学教师其实是没有“下班”这个概念的,只有在家还是在办公室(实验室)的区分。我们需要几乎所有的时间来使自己成为一个好教师、好学者。我曾经开玩笑说,“我的假期都是假的”——连女教师休产假落下的工作量同样要补回来!这也是很多大学教师都很宅的原因。当然,混到大牛级别,就不用这么辛苦了。所以普通市民看到牛人们到处演讲、开会、作报告的轻松自在,绝不是大学教师们的常态。一个对教学负责并且处于学术成长期的大学教师最宝贵的就是时间,他们的工作绝不是朝九晚五就可以解决的,而是靠自觉和自我剥削来完善自己。那么,时间从哪里来?

听闻搬迁附属学校的一个主要原因是,某些校领导认为中大西区到处都是老人和孩子,成了幼儿园和养老院;而年轻教师整天都在忙孩子,对科研不上心。对此,我非常讶异。每位校领导都是普通教师走过来的,对普通教师的成长规律和所需要的环境应该有过切身体会。一般来说,大部分博士毕业时26-30岁,都需要或者已经开始成家带孩子的家庭生活。而到孩子上幼儿园之后,才会有成块的时间。众所周知,与获得文凭的时间相比,大学教师的收入在全社会绝对算不上高工资。中大虽然是名校,但工资在广州市高校却绝对是排倒数的,但是学校里提供给年轻教师的周转房的租金却是最高的(50年左右楼龄的房子每平方米30,东区新房子50元起。每租满3年租金还要上调30%,最多也只能租12年。欢迎其他学校同行爆料)。系里一位年轻教授租了学校里100平方米的房子,租金是6000左右。他开玩笑说,每个月工资是13000元。买房?普通教师能够拿到手的月薪不到1万,而中大附近的房价绝大部分都在3万以上!家务活是另外一大杀手,能够“杀死”青年学者大部分的非教学时间。因此大学校园里除了退休教师,确实有不少老人带着孩子。但带着孩子的老人,恰恰意味着他们在支撑着青年教师逃离家务和日常事务去进行教学和科研。没有老人帮忙也请不起家政工(也不一定有地方给人住)的青年教师,要么牺牲自己的时间,要么小小的家里总是乱的很。根据调查,“这客观上挤压了他们正常的生活,作息时间不固定,心理压力较大,日常生活质量反而较为低下。”

剥离高等院校的社会化职能,是中国改革进程的一部分。我们并不反对。但当前中国的教育资源不说公平与否,即使连平均分配都很难。因此拥有好的附属学校,解决教工子弟基础教育问题,是青年教师扎根学校,甘于奉献,安心教研的重要保障!如果缺少此类能够减少“影子工作”的资源,青年教师就需要与市民一起面对学位房、托管班、补习班,以及远离工作单位所致的交通成本和经济投入等。仅这一项就能轻易消耗大部分时间,瓦解青椒斗志!因此对于需要大量业余时间来进行备课、阅读和科研等“影子工作”的大学教师来说,附属学校成为了大学应该提供给他们的基本保障。不是福利,是基本保障!福利可以削减甚至被剥夺,但基本保障是绝对不能被剥夺的!

然而,拥有校园中的系列附属学校这些优质资源的中山大学,在急需大量引进人才、稳定师生比严重低于其他高校的现有教师队伍的时候,将改革的大火烧向了全体青年教职员工的这一基本保障——这也是中大在相对低薪且高要求的工作条件下能够稳定教职员工队伍的重要手段,却未有提出相应的解决方案和安抚手段,未免不使人心惶惶。

窃以为,按照孩子的成长规律和社会安全的实际情况,附属学校的初高中部外迁基本可以接受,因为初高中生已经基本不需要接送。但是附小、附幼则必须尽可能在大学里面,至少要靠近大学校园。这样,即使住在校外的教职工,也能够在上班的同时带着孩子一起上学,节约不少的时间和精力,更加尽力地投入教学和管理。坦率地说,一旦安排在第三地,除非采取配套设施,如安排校车专门接送,将来教职员工消极怠工的机会将会大大增加。教师的时间还灵活点,职工就很难说了。那个时候,恐怕校领导在学校里见到的不是青年教师接送孩子的身影,而是连青年教师的影子都难以见到了。

综上所述,作为一种职业,大学教师的问题不是“时间都去哪儿啦”,而是“时间从哪里来”!位于校园里的附属学校,恐怕是这个问题的最好回答。

大学教师其实是没有“下班”这个概念的

高校教师的时间都去哪了?

二十世纪末开始的高等教育规模扩张加强了政府和民众对高校绩效的关注,也对高校教师的工作提出了质疑。很多人对高校教师的第一反应是,这个群体很轻松:不用“坐班”,每年有两次假期。但正是这样一个不用坐班,看来很轻松,没有朝九晚五的八小时工作时间制的职业,却由于教师工作性质的特殊性导致他们累计工作时间其实很长。比如,教师要经常思考,工作具有随时性,工作和休息时间并不泾渭分明;另外,高校教师需要不断更新知识,以给学生们传授前沿信息等。

虽然人们对高校教师工作的时间、态度和付出有不同的理解,但这至少向我们传达了一些公众关心的事实,即大学教师是否有合理的工作时间长度?哪些因素影响高校教师的工作时间长短?这样的工时状态会带来什么样的后果?本研究就是在这样的背景下展开的。

本文以437名高校教师为调查对象,以他们的工作时间长短和时间分配为主线开展研

究。结果显示,高校教师每周工作时间超过《劳动法》规定的法定劳动时间的18.8%。

对工作时间影响因素进行多元回归分析显示,显著影响因素主要有性别、职称、行政职务、性格特质等。但工作时间有丰富的内涵,工时长短仅是表象,本文选取“疲劳蓄积度”作为切入点,对工作时间与“疲劳蓄积度”进行关联分析,发现和学生沟通交流时间及接受培训时间会降低教师疲劳程度。

研究方法及研究变量

(一)研究方法

本研究的“高校教师”指在高校中从事教学和科研工作的教职人员,包括以科研、教学为主,兼任部分行政职能的教师,但不包括专职从事行政、管理的教辅、机关管理等非教学人员。研究运用SPSS17.0统计软件进行定量分析,具体采用描述性统计、多元线性回归分析等。

(二)样本抽样

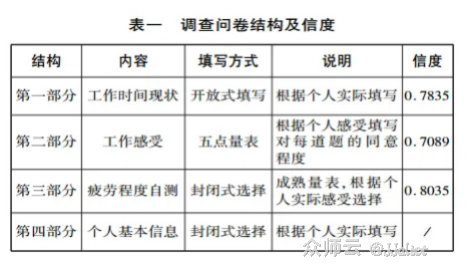

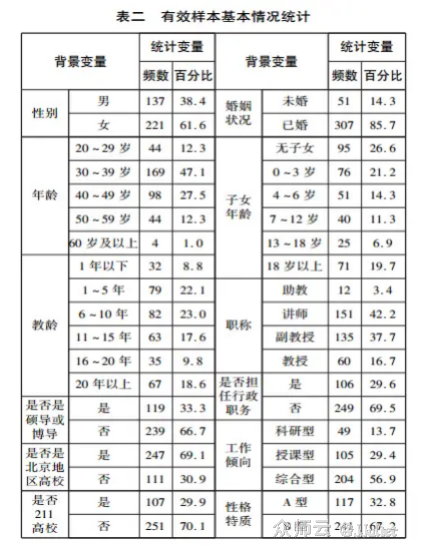

本研究问卷是在量表的基础上自行编写的,问卷结构及信度检验见表一。自2013年6月开始,笔者采取随机抽样的方式,借助参加会议期间进行问卷发放,截止2014年7月,共向清华大学、中国公安大学、首都经济贸易大学、中国劳动关系学院、哈尔滨工业大学、哈尔滨医科大学、东北财经大学、浙江大学、西安电子科技大学、厦门大学等高校教师发放问卷437份,回收370份,有效问卷358份,有效问卷回收率82%,问卷结构和信度见表二。

(三)研究变量

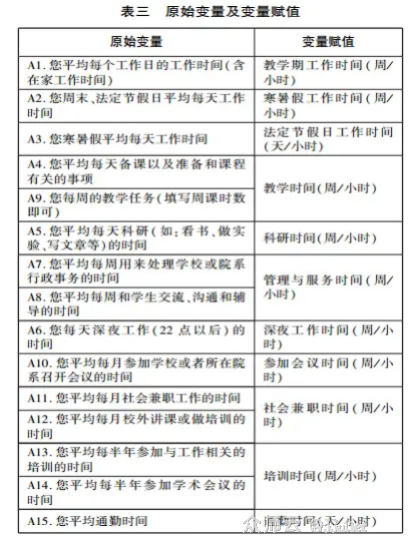

本文的主要研究变量围绕高校教师工作内容的不同而产生的不同工作时间。将问卷中的A4和A9合并成“教学时间冶;将问卷中的A7和A8合并为“管理与服务时间”;将问卷中的A11和A12合并为“社会兼职时间”;将问卷中的A13和A14合并为“培训时间”,并通过简单计算,将衡量时间的单位统一为“周/小时”(法定节假日工作时间和通勤时间的衡量单位为“天/小时”),以更加清晰地呈现高校教师工作时间(见表三)。

高校教师工作时间现状及影响因素

(一)工作时间现状

通过数据可以看出,高校教师周工作时间为52.3小时,远高于劳动法的周工作时间不得超过44小时的规定,超过法定时间18.8%。另外,在大众眼中,高校教师很轻松,其重要原因是他们有寒暑假,可是从上表可以看出,高校教师的寒暑假过得并不轻松。在寒暑假期间,高校教师的周工作时间依然达到32.9小时,并且在法定节假日中平均每天工作时间仍有4.4小时。如果将教师寒暑假计算为12周,那么每年总工作时间为2483小时,而按照劳动法规定的周工作时间计算出的年工作时间为2288小时。所以,即便是教师有寒暑假并在寒暑假内周工作小时数比标准工时制工作时间数少,但是按“年”计算仍比劳动法规定的工作时间多出195小时。

高校教师平均每周深夜工作时间约11小时,占周工作时间的22%,教师工作时间分配主要有三大块:教学、科研、管理与服务。以教学为主的教师,周工作时间约24小时,科研时间约21小时,管理与服务时间约6小时。数据还显示,高校教师虽然不用坐班,但由于需要到学校上课、开会或者参加学术活动等,平均每天上下班交通时间为1.95小时。

(二)影响因素分析

本文选用多元线性回归法对工作时间长短的影响因素进行分析。之所以选用多元线性回归而不是相关分析做显著性检验,主要考虑相关分析是在没有控制其他自变量的情况下,考察各自变量对因变量的影响,但是这样得出的结果会有所偏颇,当把多个自变量同时纳入一个回归方程观察显著性时,就可以在有所控制的条件下,系统地检测哪个自变量对因变量有影响且影响程度多大。上文对高校教师工作时间进行了归纳和计算,下文以正常工作时间、寒暑假工作时间、法定节假日工作时间、深夜工作时间四个数值为因变量,将问卷第四部分的12项个人情况作为自变量纳入回归方程进行分析。

1.教学期工作时间影响因素分析

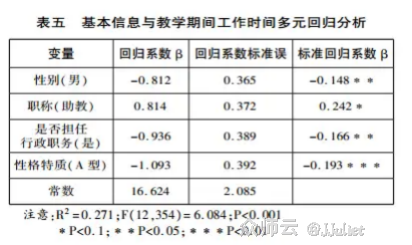

表五是基本信息与教学期间工作时间(相对于寒暑假工作时间而言)的多元回归分析,主要选取了具有显著影响的自变量列入表中,默认的参照变量为取值最小的类别。

性别(Sig.=0.027)、职称(Sig.=0.030)、是否担任行政职务(Sig.=0.017)和性格特质(Sig.=0.006)对教学期间工作时间的影响显著,其中回归系数β权重暗示着自变量对因变量的影响程度。其中,职称对工作时间的影响最大,且是正向的,即职称越高教学期间工作时间越长,呈阶梯式上升,教授周工作时间最长,这使得“当上了教授就不努力”的传闻不攻自破。性格特质、是否担任行政职务和性别对预测教学期间工作时间也有贡献,且都是负向影响,即女性教师比男性教师工作时间短,不担任行政职务的比担任行政职务的教师工作时间短,B型特质教师比A型特质教师工作时间短。

2.寒暑假工作时间影响因素分析

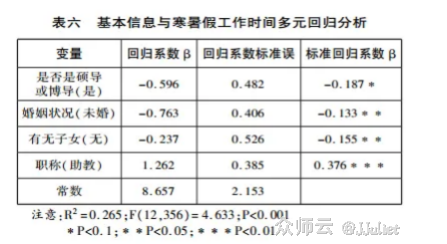

表六是基本信息与寒暑假工作时间的多元回归分析。由此可以看出,是否是硕导或博导(Sig.=0.055)、婚姻状况(Sig.=0.014)、子女年龄(Sig.=0.021)和职称(Sig.=0.006)对寒暑假工作时间有显著影响。其中,职称对工作时间影响最大,且是正向影响,职称越高的教师寒暑假工作时间越长,呈阶梯式上升。是否是硕导或博导、婚姻状况和子女年龄对预测教师寒暑假工作时间均为负向影响。具体来说,相比硕导或博导,不是硕导或博导的教师寒暑假工作时间更短,这可能与寒暑假这个特殊时间段有关,寒暑假大学生放假,导师会给学生安排一些科研任务或论文写作,需要对其进行一定的辅导和交流。另外,已婚教师比未婚教师寒暑假工作时间短,这可能与家庭有关。放假期间,已婚教师可能会更多地承担起家庭生活的任务,因此工作时间变短。有子女的教师比没有子女的教师寒暑假工作时间短,因为寒暑假也是子女放假的时间,这部分教师需承担更多的照料孩子的工作,如果子女没有到上学年龄,则需更多照料,而教师在寒暑假期间有比较灵活充裕的时间,因此有孩子的教师寒暑假普遍工作时间短。

3.法定节假日工作时间影响因素分析

表七是基本信息与法定节假日工作时间的多元回归分析。可以看出,性别(Sig.=0.058)、是否为211院校(Sig.=0.051)、有无子女(Sig.=0.019)、职称(Sig.=0.001)和性格特质(Sig.=0.006)对法定节假日工作时间的影响显著,其中回归系数β权重暗示着自变量对因变量的影响程度。其中,职称对法定节假日工作时间的正向影响大,即职称越高的教师法定节假日工作时间越长,并呈阶梯式上升。

性别、是否为211高校、有无子女和性格特质对预测教师工作时间长短也有贡献,且均为负向影响。具体来说,女教师比男教师法定节假日工作时间短,原因可能是女性教师对节假日的价值判断更高,更希望得以休闲、娱乐和放松。211高校教师比非211高校工作时间长,原因可能是211高校的教师有更高的考核标准和要求。有子女的教师比无子女的教师工作时间短,有子女的教师可能用更多的时间陪伴孩子和分担家务。B型性格特质教师比A型性格特质教师工作时间短,因为A型性格特质教师更追求个人成功,会因此投入大量的精力和时间。

4.深夜工作时间影响因素分析

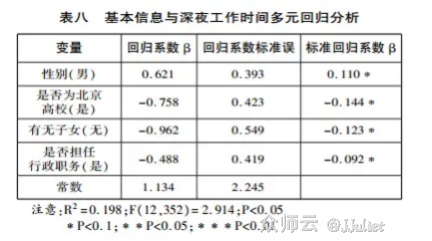

表八是基本信息与深夜工作时间的多元回归分析。可以看出,性别(Sig.=0.081)、是否为北京高校(Sig.=0.074)、有无子女(Sig.=0.068)和是否担任行政职务(Sig.=0.089)对深夜工作时间长短影响显著,其中回归系数茁权重暗示着自变量对因变量的影响程度。其中,是否为北京高校对深夜工作时间影响最大,且是负向影响,即北京地区比京外高校教师深夜工作时间长,原因可能是北京教师白天在上下班途中耗时较多,且由于大都市生活丰富多彩,白天没有整块时间可以利用,倾向于深夜工作。

性别、有无子女和是否担任行政职务对预测教师深夜工作时间长短也有贡献,这里有几个有趣的发现。第一,女教师比男教师深夜工作时间长。第二,有子女的比没有子女的教师深夜工作时间短,这可能是有孩子的教师在晚上会选择陪伴孩子而不是工作。第三,担任行政工作的教师深夜工作时间长,这可能是由于这类教师白天大部分时间用于处理行政事务,需要晚上工作。

深夜工作在教师群体中非常明显。有的教师出于个人喜好选择深夜工作,有的则是迫不得已深夜工作。无论是主动还是被动,深夜工作给教师身体带来伤害都是巨大的,理性经济人在进行行为选择时,一定不会选择对自己“有害”的行为,但为什么还有如此之多的教师选择深夜工作呢?一方面可能是高校考核机制所导致的,另一方面可能是教师自身没有意识到熬夜的危害。

高校教师工作时间与疲劳程度分析

前文分析了高校教师工作时间现状,以及决定工作时间长短的影响因素,它们可以看作是工作时间决定模型的“前置影响因素”,接下来分析工作时间选择会导致什么结果。这里引入疲劳程度作为“后置结果”分析,将“疲劳”看成是工作时间选择带来的“问题”或“后果”,借此探究产生机制,并提出缓解的建议。本节将疲劳程度作为因变量,将工作时间(包括上下班交通时间)作为自变量放入回归方程中。

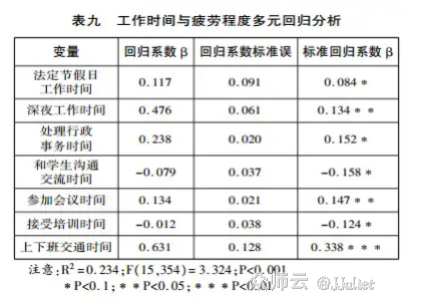

表九是工作时间与疲劳程度的多元回归分析,可以看出,法定节假日工作时间(Sig.=0.089)、深夜工作时间(Sig.=0.043)、处理行政事务时间(Sig.=0.068)、和学生沟通交流时间(Sig.=0.072)、参加会议时间(Sig.=0.037)、接受培训时间(Sig.=0.072)和上下班交通时间(Sig.=0.000)对疲劳程度的影响比较显著,其中回归系数β权重暗示着自变量对因变量的影响程度。不难发现,上下班交通时间对疲劳程度的影响最大,且是正向影响,虽然高校教师不用坐班,但是由于要到学校上课、开会等,也需要有固定的通勤时间,而且上下班交通时间越长,疲劳程度越高。

和学生沟通交流时间与接受培训时间对预测教师疲劳程度也有贡献,且为负向,即适当增加与学生沟通交流以及接受培训的时间可以缓解高校教师的疲劳程度。原因可能是,教师比较愿意和学生交流,在交流辅导的过程中,心理上能得到满足,这种心理满足感可以大大削减时间支出带来的疲劳感,因此和学生沟通的时间与疲劳程度成反向关系。而参加培训、研讨会等,一方面教师可以学到新知识或者获得启发,精神愉悦,因此疲劳感相对缓解;另一方面,参加培训比上课和做科研的环境气氛更舒适和放松,疲劳程度较低。

另外,法定节假日工作时间、深夜工作时间、处理行政事务时间和参加会议时间也对疲劳程度有影响,且为正向。即法定节假日工作时间越长、深夜工作时间越长、处理行政事务时间越长、参加会议时间越长,疲劳程度越高。

将深夜工作时间平均值之上的教师群体和平均值之下的教师群体分为两组,分别计算他们的疲劳程度平均值,可以看出,每周深夜工作时间长的教师疲劳程度的平均得分高(M1=3.12,M2=4.16,M=3.64),差异显著性分析统计也显示,深夜工作时间长短和疲劳程度存在着显著差异(Sig.=0.017),说明深夜工作持续时间越长,疲劳程度越高。

为了降低疲劳程度,教师应该有意识地减少在法定节假日和深夜工作时间,给那些承担行政职责的教师“退行政化”,同时减少不必要的会议,实行“在家办公”等方式,减少会议给教师带来的时间损耗等。

(本文节选自《开放教育研究》杂志《高校教师工作时间研究》一文,作者刘贝妮为首都经济贸易大学劳动经济学院博士研究生)

来源:数量经济学

以上图文, 贵在分享, 版权归原作者及原出处所有。内容为作者观点, 并不代表本公司赞同其观点和对其真实性负责。如涉及版权等问题, 请及时与我联系删除。