高校专业课这样挖掘课程思政元素,如盐入水

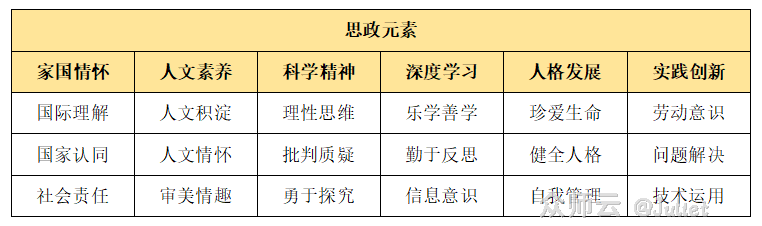

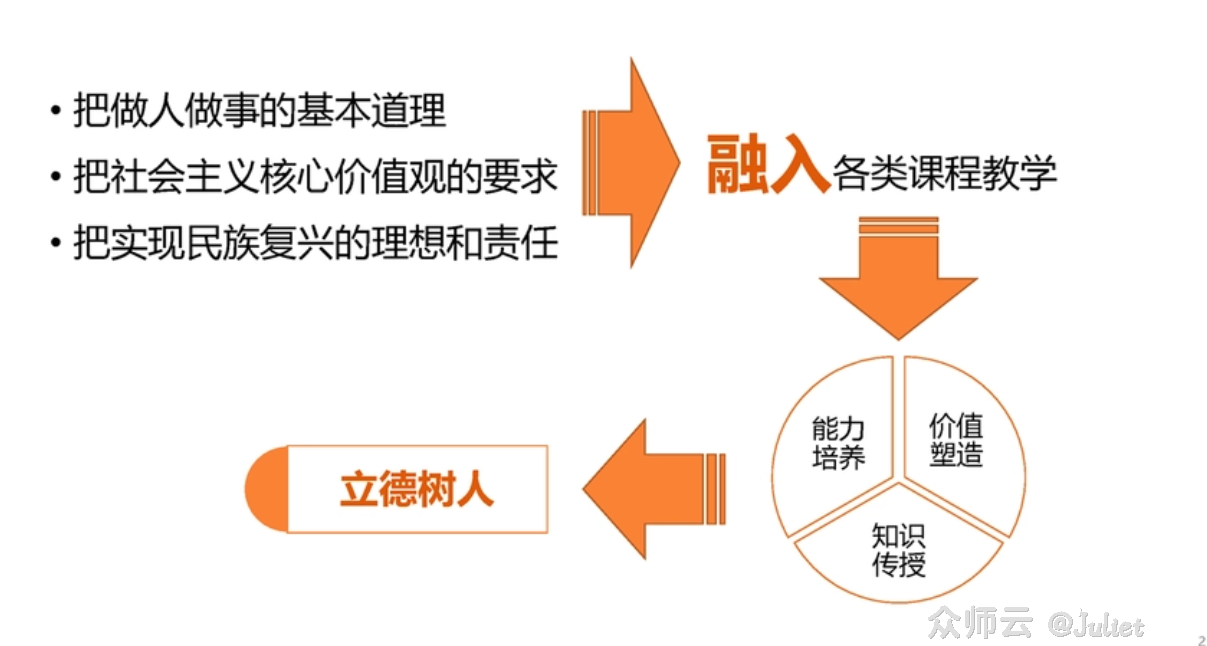

无论是日常教学还是教学比赛,都要求在教学当中融入课程思政,特别是高校专业课,不仅要教会学生专业技能知识,还要发挥课程的育人功能。那么,如何有效挖掘课程中的思政元素,实现知识传授与价值引导的有机结合呢?

01深入学科本质,挖掘课程内涵

首先,教师需要深入理解课程所属的学科和专业的本质。比如,在教授历史课程时,可以结合中国历史的发展脉络,挖掘爱国主义、民族精神等思政元素;在教授科学课程时,可以引入科技发展史,探讨科学家精神、创新意识等。通过课程与学科的深度结合,可以使思政教育更加贴近学科实际,更加生动、有趣。

02多维度融合,激发思政元素

职业素养与思政教育的结合:在教育过程中,将职业素养培养与思政教育的结合是一种创新的教学策略。

以工程类课程为例,教师可以通过引入实际工程案例,让学生深入讨论其中的伦理问题。这样的讨论不仅限于技术层面,更延伸至工程对社会、环境的影响,以及工程师的社会责任和职业道德。

在这一过程中,学生不仅学习到专业知识,而且深入理解社会责任感和使命感的重要性。例如,讨论大型工程项目如何平衡经济效益和环境保护,如何在追求技术创新的同时确保公共安全。

通过这样的教学方式,学生能够建立起对职业道德的深刻理解,并将这种理解转化为未来职业生涯中的指导原则。

中国特色社会主义实践与思政教育的结合:将中国特色社会主义的实践与思政教育相结合,可以有效提升学生的国家认同感和自豪感。

例如,通过研究改革开放以来中国的快速发展,学生不仅能够了解国家的经济成就,还能深入理解背后的社会主义理念和政策决策。教师可以引导学生研究具体的发展案例,如特定行业的兴起、科技创新的重大突破,或是社会治理的模式创新等。

这些案例不仅展现了中国特色社会主义的成功,也体现了中国在面对全球化挑战时的独特策略。通过这种深入的学习和讨论,学生可以更好地理解国家发展道路的选择,培养对国家的深厚感情。

国际国内时事与思政教育的结合:在快速变化的世界环境中,将国际国内时事与思政教育相结合,对于培养学生的全球视野和时代责任感至关重要。

通过关注和讨论国际国内的重大事件,如全球环境变化、科技创新竞争、国际关系动态等,学生不仅能增强对当前世界形势的认识,还能深化对国家发展战略的理解。

例如,教师可以引入中美贸易战的案例,让学生分析和讨论其中的经济、政治、文化层面的因素,从而理解复杂的国际关系和中国在全球化背景下的角色。这样的教学不仅增强了学生对时事的关注,还激发了他们对国家未来发展的思考。

03创新教学方法,实现思政与课程融合

融入教学方案:在制定教学方案时,教师应深思熟虑如何将思政元素与课程内容相融合。

例如,在商学课程中,教师可以设计模块,让学生探讨企业在追求利润的同时如何承担社会责任。这可以通过分析具体案例,如企业的环保措施、公平贸易实践、员工权益保护等,来实现。

在这一过程中,学生不仅学习到商业知识和技能,还能深入理解商业活动对社会、环境和经济的影响。这种教学方法不仅提升了学生的专业能力,也培养了他们的社会责任感和道德判断能力。

融入课堂教学:将思政元素融入课堂教学是一种创新的教学方法。

通过多样化的教学方式,如案例分析、小组讨论、角色扮演等,教师可以引导学生在实际的教学活动中理解和吸收思政元素。

例如,在法律课程中,教师可以设计模拟法庭,让学生扮演不同的角色,如律师、法官、被告等,以此来理解和分析具体的法律案件。这种方法不仅提高了学生的参与感和兴趣,还有助于他们更好地理解法律的重要性和公正性。通过这样的互动和实践,学生能够在认识问题的同时,理解背后的价值观和社会原则。

融入实践教学:在实践教学中融入思政元素是一种有效的教学策略。

例如,在工程或科学实验课程中,教师可以引入真实的工程问题或科学研究项目,让学生在解决具体问题的过程中,同时理解相关的社会责任和伦理问题。

这种教学方式不仅提高了学生的实践技能,还加深了他们对专业知识背后的社会意义和价值的理解。通过这种实践,学生不仅学会了如何运用专业知识解决实际问题,还培养了解决问题时考虑社会和伦理因素的能力。

融入学生自主学习:指导学生进行自主学习是教学的重要组成部分。

教师可以引导学生阅读相关书籍、观看纪录片、参与研讨会等,以此加深对思政元素的理解。

例如,教师可以推荐学生阅读有关中国历史、文化、政治发展的书籍,或是观看记录中国改革开放、科技创新等方面的纪录片。通过这些活动,学生不仅能扩大知识面,还能深

入思考社会、文化、政治的复杂性和多样性。

这种自主学习方式有助于学生建立起对社会和世界的深刻理解,培养他们的批判性思维和独立思考能力。

下面以汽车类专业为例,就以上的思路设计一堂融合了思政元素的课程。

■课程主题:《汽车工程与社会责任》

1.课程目标

•培养学生对汽车工程专业知识的深入理解。

•提升学生对汽车工程在社会发展中作用的认识。

•强化学生的社会责任感、职业伦理和可持续发展观念。

2.课程内容概述

工程伦理与社会责任:探讨汽车工程师的职业伦理,包括安全标准、环境保护、能源效率等。

汽车行业的历史与发展:讲述汽车行业的发展历程,特别是在中国的发展,如何与国家经济、社会政策相互作用。

汽车技术的创新与挑战:分析电动汽车、自动驾驶技术等新兴领域的技术进步及其带来的社会、伦理挑战。

汽车与环境可持续性:讨论汽车工业与环境保护之间的关系,如减少排放、提高能源效率、循环利用等。

3.教学方法与活动

案例分析:使用国内外汽车工业的案例,如特斯拉的创新模式、中国新能源汽车的

发展等,进行深入分析。

小组讨论:分组讨论汽车工程中的伦理问题,如自动驾驶汽车的道德困境、汽车排放造成的环境影响等。

实践项目:设计一个小型项目,如制作一个节能汽车模型,旨在提升学生对环保技术应用的实践能力。

专家讲座:邀请汽车工程领域的专家进行讲座,分享行业最新动态和职业道德观念。

4.评估方式

课堂参与度:评估学生在小组讨论和课堂活动中的积极性。

项目报告:学生需要提交关于他们的实践项目的报告,展示他们的理解和应用能力。

思考性作业:布置与课堂内容相关的思考题,如“电动汽车的推广对中国能源结构转型的影响”等。

5.融入思政元素

在探讨汽车行业发展的同时,引入中国特色社会主义理论,讨论如何在追求技术创新的同时保持社会责任和道德标准。

结合国内外时事,如电动汽车政策、环保法规等,引导学生思考和讨论汽车工程在全球化背景下的挑战与机遇。

强调个人责任与社会责任的关系,鼓励学生思考作为未来工程师在推动社会可持续发展方面的作用。

通过上述设计,这堂课程旨在不仅传授汽车专业知识,同时也培养学生的社会责任感、职业伦理观念,以及对于可持续发展的认识,从而全面提升学生的专业素养和社会意识。

以上就是今天的全部内容,如果想了解更多的思政案例请在案例智库查找下载。