规划与筹备:教学能力比赛的成功之道

教学能力比赛不仅是教师展示个人专业素养和教学能力的舞台,更是推动教育改革和创新的重要平台。然而,想要在激烈的竞争中脱颖而出,参赛者不仅需要有扎实的教学功底,还需要对赛程有清晰的认知,并合理规划备赛时间。本文将从赛事时间规划与备赛阶段管理的角度出发,深入探讨如何为教学能力比赛做好充分准备。

一、赛事时间规划的重要性

教学能力比赛的赛程通常较为紧凑,从初赛到决赛往往只有几个月的时间。因此,参赛者需要对赛程有清晰的认识,并据此制定合理的时间规划。这不仅能够确保备赛工作的有序进行,还能够避免因时间紧迫而导致的疏漏和失误。

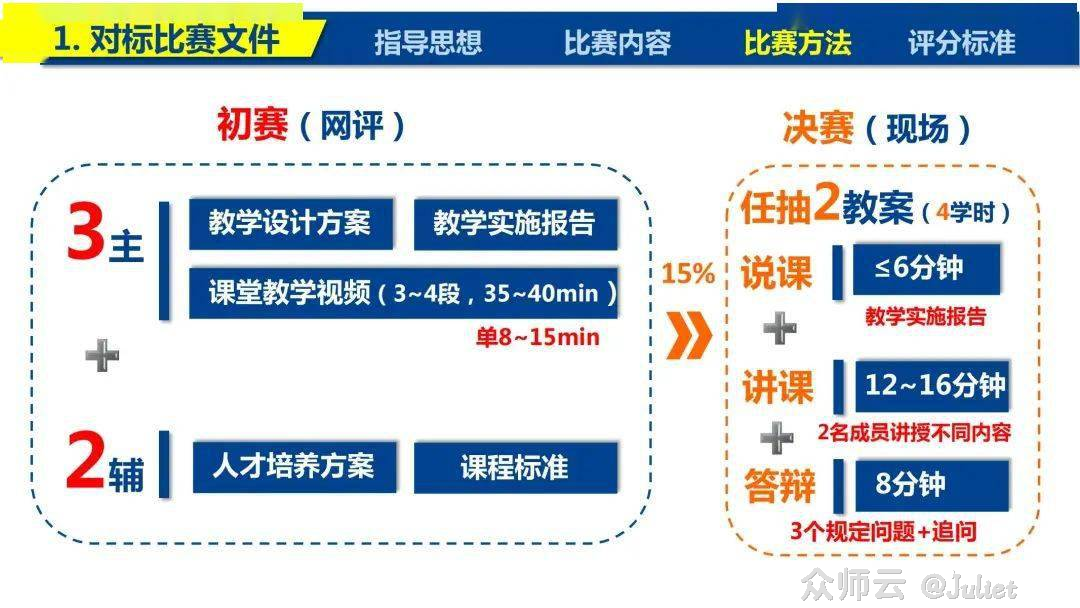

以国赛为例,初赛(网评)通常在9月末进行,而决赛则在11月中上旬举行。这意味着参赛者需要在这一时间段内完成从团队组建到教学实施报告展示的全过程。因此,合理的赛事时间规划对于备赛工作的成功至关重要。

二、备赛阶段管理的关键环节

备赛阶段管理可以分为前期、中期和冲刺阶段三个阶段,每个阶段都有其特定的任务和目标。

前期(赛前6-8个月)

在前期阶段,参赛者需要完成团队组建、选题定题和教学框架设计等工作。这一阶段的任务繁重而关键,直接关系到后续备赛工作的顺利进行。

团队组建:组建一个专业性强、协作能力强的团队是备赛工作的基础。团队成员应各有所长,能够相互补充,共同推动备赛工作的进行。

选题定题:选题是教学能力比赛中的关键环节。一个好的选题不仅能够吸引评委的注意,还能够充分展示参赛者的专业素养和教学能力。因此,参赛者需要深入研究教学领域的前沿动态,结合职业标准或行业需求,选择具有创新性和实用性的选题。

教学框架设计:教学框架是教学设计的核心。参赛者需要根据选题内容,设计清晰、合理的教学框架,明确教学目标、教学内容、教学方法和教学评价等方面的内容。

中期(赛前3-5个月)

在中期阶段,参赛者需要完成教案撰写、课件制作和佐证材料收集等工作。这一阶段的任务主要是将前期的教学框架转化为具体的教学实施计划。

教案撰写:教案是教学实施计划的详细阐述。参赛者需要根据教学框架,撰写详细、规范的教案,明确每个教学环节的具体内容和教学方法。

课件制作:课件是教学实施过程中的重要辅助工具。参赛者需要制作精美、实用的课件,将教学内容以直观、生动的方式呈现出来。

佐证材料收集:佐证材料是展示教学成果的重要依据。参赛者需要收集学生成果、行业合作证明等佐证材料,以证明教学实施的效果和实用性。

冲刺阶段(赛前1-2个月)

在冲刺阶段,参赛者需要进行模拟答辩、优化实施报告和控制展示时长等工作。这一阶段的任务主要是提升教学展示的效果和水平。

模拟答辩:模拟答辩是检验教学实施计划的重要手段。参赛者需要组织模拟答辩,邀请同行或专家进行点评和指导,不断完善教学实施计划。

优化实施报告:实施报告是展示教学成果的重要文件。参赛者需要根据模拟答辩的反馈意见,优化实施报告的内容和结构,使其更加精炼、准确。

控制展示时长:展示时长是影响教学展示效果的重要因素。参赛者需要根据比赛要求,合理控制展示时长,确保在有限的时间内充分展示教学成果和教学能力。

三、避免“校赛后备赛”的仓促模式

很多参赛者在备赛过程中存在“校赛后备赛”的仓促模式,即在校赛结束后才开始为更高级别的比赛做准备。这种模式往往导致备赛时间不足、准备不充分等问题。

为了避免这种情况的发生,参赛者应该从上一届比赛结束即启动筹备工作。通过提前了解比赛规则和要求、深入研究教学领域的前沿动态、积累相关经验和素材等方式,为下一届比赛做好充分准备。

教学能力比赛是教师展示个人专业素养和教学能力的重要平台。然而,想要在比赛中取得优异成绩并不容易。参赛者需要对赛程有清晰的认知并合理规划备赛时间;同时还需要注重备赛阶段管理的关键环节;避免“校赛后备赛”的仓促模式。只有这样才能够在激烈的竞争中脱颖而出,展示自己的教学风采和实力。