人工智能大模型教育场景应用优秀案例分享来了!拿走不谢!

生成式人工智能的快速发展正在对各行各业产生深远的影响,设计相关的行业更是如此。可以说,它的出现能够极大提高生产效率,使设计由劳动密集的手工时代转变为智力密集的自动化时代。而山东工艺美术学院正是以学科交叉、产教融合为切入点,在全校范围内开展了人工智能赋能设计教育教学改革。具体情况如何呢?我们接着往下看!

以人工智能为代表的新一代信息技术正在深刻改变着我们的生产方式、生活方式、工作方式及和学习方式,自2022年11月ChatGPT3.5发布以来,生成式人工智能大模型更是迅速在全球范围内引起高度关注,给包括设计艺术在内的各行各业带来了前所未有的机遇和挑战。以GPT为代表的大语言模型,以MidJourney、StableDiffusion、Runway、SORA为代表的图像视频生成模型深刻改变了整个行业的生产方式,以快速生成高质量的内容,大幅度提升了生产效率、启发了设计创意,节省了时间和人力资源,引领设计由劳动密集的手工时代进入智力密集的自动化时代,实现了设计生产力的重塑。设计教育作为设计产业发展的基础和支撑,正面临着巨大的机遇和挑战。

2022年,教育部发布新版《研究生教育学科专业目录(2022)》,设计学作为一级学科被纳入交叉学科门类(可授予工学、艺术学学位),这项学科的调整,鲜明的体现出工学(特别是信息科学)在设计学研究中的重要地位,更进一步表明设计需要瞄准科技前沿和关键领域,与产业链、创新链、人才链紧密衔接。人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力,其与设计学科的跨界融合,必然不仅局限于设计创意工具的升级,而是形成新的设计范式和审美法则,并将在一定程度上颠覆现有的设计美学。

习近平向2019国际人工智能与教育大会致贺信时,强调“中国高度重视人工智能对教育的深刻影响,积极推动人工智能和教育深度融合,促进教育变革创新,充分发挥人工智能优势”。十四届全国人大二次会议民生主题记者会上,教育部部长怀进鹏表示:“对教育系统来说,人工智能是把'金钥匙’,它不仅影响未来的教育,也影响教育的未来,这里有机遇也有挑战。我认为要想更好地抓住机遇、应对挑战,就必须积极拥抱科技与产业的变革,主动拥抱智能时代。”山东工艺美术学院作为目前国内独立设置的公办艺术院校中唯一一所设计类大学,紧跟国家政策,在省教育厅精心指导下,秉承将传统工艺美术与现代设计艺术相融合的教学理念,凝心聚力、谋篇布局,积极筹划和实施了一系列创新项目和教学改革措施,推动人工智能与设计教育教学的交叉融合,实现二者双向赋能,培育面向数字经济时代的创新型应用设计人才。

一、系统谋划,率先启动教学改革

(一)顶层规划、整体布局

2023年5月,学校在全国设计艺术类院校中率先系统谋划与整体布局,自上而下,在全校范围内启动了“AIforDesign:人工智能赋能专业建设”教学改革,以产教融合、学科交叉为切入点,探索“人工智能+设计教育”的新模式、新技术、新方法,推动生成式人工智能(AI-GeneratedContent,AIGC)在教育领域落地,推进设计学科在教育内容和育人方式两个层面的数字化转型。

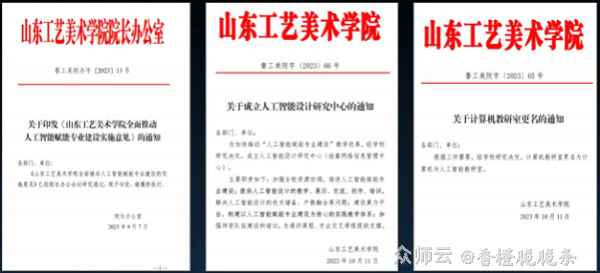

学校深入设计产业广泛调研,印发了《全面推动人工智能赋能专业建设实施意见》,如图1所示,正式启动了“人工智能赋能设计教育”教学改革。此次改革的目的在于深入对接产业需求,培养一批具有创新精神和实践能力、面向未来的应用型设计人才。人工智能与创意设计的深度融合,设计与计算机、信息等学科的协同合作,将有力推动设计专业的创新和发展。

图1 山东工艺美术学院印发人工智能赋能设计教育改革相关文件

(二)开展“五个一”工程

“五个一”工程,即:成立一个协调推进机构,即人工智能设计研究中心;打造一门面向设计类专业学生的人工智能通识课程;编写一套“高等学校设计专业+人工智能”系列教材,推动人工智能与设计专业课程的交叉、融合;搭建一个人工智能设计应用服务平台,完善实践教学体系;建设一个人工智能设计现代产业学院,积极对接产业,推动产教融合走深走实。学校以人工智能设计研究中心为平台,加强全校资源协调,提供人工智能设计的教学、展示、交流、创作、培训,解决技术储备、产教融合等问题,全面推进“五个一”工程。

二、重构课程体系,创新教学模式

(一)课程体系改革

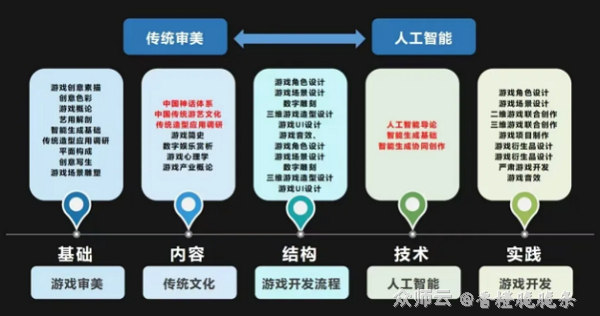

设立的人工智能与计算机教研室,在全校范围内开设面向设计类专业学生的《人工智能导论》通识课程,提升学生数字素养,拓展数字经济时代设计学科的知识和能力储备。在专业课程中重新设计课程体系,融入AI相关课程或内容,如新开设《智能生成基础》和《AI协同设计》等课程,推动AI技术的应用与设计理论实践紧密结合。打通课程基础、课程内容、课程结构、技术及实践多环节,实现设计教学课程体系全面改革,如图2所示。

图2 数字媒体艺术(游戏)专业课程体系改革

(二)课程内容与方法改革

学校各学院以“AI+设计”为核心理念,积极探索AIGC创作在课程教学中的融入应用,不仅聚焦于理论知识的传递,更侧重于引导学生主动探索新兴技术与方法的应用,促使其打牢基础技能的同时,拓宽创新视野,深化艺术修养底蕴。在这一过程中,探索人工智能时代的设计教育新范式,并取得众多跨学科融合的创新创作成果。

以数字媒体艺术(游戏)专业的《传统民艺+AIGC》游戏角色设计课程为例,鼓励同学们从学校“潘鲁生民艺博物馆”的丰富馆藏中汲取灵感,深入挖掘其中中华传统造物、造型的美学基因。借助AIGC技术创作出具有鲜明民族风格、高文化品位和独特造型形式的游戏人物角色,同时又保证这些角色与游戏的表现形式相契合。同学们在整个设计过程中,严格遵循二维美术制作流程,精心策划角色文本、创作视觉形象并实现技术方案。同时,他们也积极探索利用AIGC工具,如MidJourney和StableDiffusion等,进一步激发创意并优化设计方案。在教师的引导下,努力让每一个角色设计都展现出鲜明的民族特色和文化内涵,同时确保与整体游戏风格的无缝融合。通过“AIGC+民艺”的实践锻炼,学生们在设计技能、创新思维以及对传统文化的现代演绎等方面得到了全面提升,学生游戏角色课程作业如图3所示。

图3《传统民艺+AIGC》游戏角色设计课程作业

三、汇聚多方力量,提升人才培养能力

(一)师资培养

学校以“数字媒体技术”新增专业建设为契机,积极引进具有数字媒体技术、人工智能等技术背景的专家和教师,同时加强现有教师队伍的培训,推动技术与艺术交叉融合,同时学校积极打通产业资源,构建虚拟育人专区,聚拢多元化师资,实现产业资源和教育资源在云端交汇,形成产业联动、资源共享、优势互补、分工协作的“新艺科”协同教学模式,为培养工、艺兼备的创新型、复合型人才奠定基础。鼓励学生参与到真实的设计项目,尤其是与企业携手合作的项目,在这些项目中,学生们将所学的理论知识与实际情境相结合,从而获得珍贵的实践经验,为未来的职业生涯奠定坚实的基础。

(二)教材建设

除了自身教育资源的整合提升外,学校还积极拓展外部合作,开展设计教育教学改革调研、研讨交流,携手人民美术出版社、清华大学出版社等知名出版机构,以及海南大学、福州大学、南京艺术学院、湖南师范大学、安徽师范大学等诸多高等院校,策划并编写一套规模庞大、内容丰富的“高等学校设计专业+人工智能(AIforDesign)”系列教材,该系列教材总计约二十余本,每本教材都围绕不同的专业方向和细分领域,力求精准对接设计教育与人工智能技术的最新发展趋势与产业需求。既有覆盖基础理论层面、通识性质的《人工智能导论》《人工智能设计概论》等,也有专注于实践应用的专业教材如《AIGC游戏角色设计》《AIGC服装设计》等,为设计艺术相关专业的学生提供了一个从理论到实践、从基础到专业的全面学习路径。

(三)职普融通、产教融合

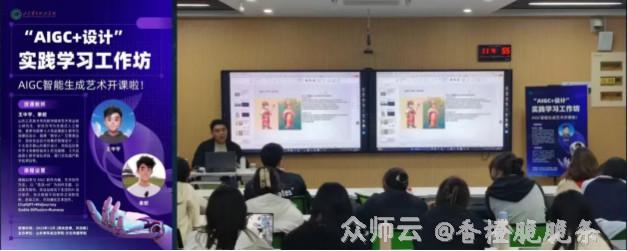

此外,学校还采用了灵活的工作坊等教学方式,积极推动与其他院校的深入合作,成功与山东青年政治学院、山东商业职业技术学院等多所兄弟院校建立了“职普融通”战略联盟。跨校合作项目的顺利实施,不仅促进了学术资源与实践平台的共享,还为双方师生搭建了一个交流互鉴、协同创新的宽阔舞台。在这些特色工作坊中,不仅有针对设计思维启迪、人工智能设计应用探索、创新创业能力培养等前沿话题的深度研讨,还有结合实际案例分析、技术实操演练等多种形式的学习活动。鼓励同学们在实践中学习,在学习中创新,为其提供了一个从理论知识到实际操作、从课堂学习到职场准备的过渡通道,有效提升了他们的综合素质与就业竞争力,如图4所示。这一举措不仅体现了教育模式的革新,也是对当前教育多元化、协同化发展趋势的一次积极响应。此外,学校积极开展校企合作,与华为、英伟达、腾讯等大模型头部企业以及本地数字创意、文化创业领军企业开展合作,聘任产业导师,将企业项目纳入课程,开展“产学研合作+项目制教学”,打造协同育人平台,深入推进产教融合。

图4“职普融通”跨校合作

四、搭建服务平台,打造实践教学新生态

(一)人工智能设计服务平台建设

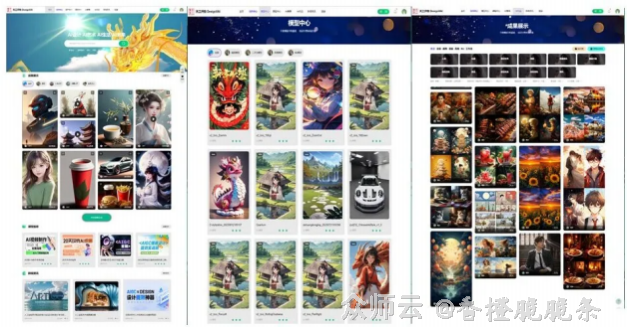

学校启动“山东省人工智能设计服务平台”建设,构建面向全省设计艺术专业师生以及相关行业从业者的,涵盖教育、研究和产业应用的综合性人工智能服务平台。围绕学校“设计学为主导,美术学为基础,传统工艺美术为特色”定位,整合MidJourney、StableDiffusion、ChatGPT、Suno、讯飞星火等多种AIGC应用,提供了创作中心、课程中心、AI赛事、AI作品、模型中心等多功能模块,并针对不同设计专业、产业提供ComfyUI设计工作流。

(二)超写实数字资产库构建、特色模型训练

积极探索数字化元数据标准建立,图文语义对齐,通过人工智能、影视摄影、智能交互、虚拟仿真及3D扫描等多技术,研究建立艺术设计领域高质量数据集及AI语料库。有效缓解设计艺术领域超写实数字资产库匮乏、AI语料库建设滞后等问题,为中华传统文化的数字化保护和数字资产库的丰富与拓展奠定坚实基础。以传统艺术和现代技术深度融合的创新方式,推动数字生态赋能文化艺术管理与可持续发展。

在自有数据基础上持续开展特色领域的模型训练,自建工艺美术、民间艺术等自有知识产权模型。其中,学校“手工艺品图片元数据”已入选首批人工智能大模型高质量训练数据集,胶东剪纸模型、杨家埠木板年画模型、写实剪纸风格模型也已训练完成,目前,正在规划河北武强年画、皮影、布老虎等模型的整体设计,提供面向全网的设计艺术生成服务。

(三)实践教学新模式探索

基于学校良好的设计专业实践教学环境,持续加强实践教学数字化研究探索,利用人工智能在数据关联分析、结构重构、价值发现等方面的技术优势,推动实践教学在教学方式、个性评价、管理服务等领域的智能化。

依托国家产教融合工程、省创新创业共同体、省产教融合共同体,创新“三个融合”设计协同大实践教学模式。“三个融合”即理实融合、产教融合、科教融合,“协同”即“政产学研用”协同。以人工智能设计为切入点,依托一体化实践教学数字化支撑平台,通过虚拟教研室、虚拟实验室等方式打通学校、学院、产业间的壁垒,构建虚拟育人特区,聚拢多元化师资,实现产业资源和教育资源在云端交汇。指导学生开展项目化创作,如AIGC+影视、AIGC+服装、AIGC+建筑设计、AIGC+造型艺术等。促进人工智能与设计专业学科之间的互惠贯通,推动数字经济时代设计教育的发展和进步。

图5“山东省人工智能设计服务平台”模型中心、作品中心展示

目前,学校已完成以下工作:“天工开物”山东省人工智能设计服务平台开发建设,如图5所示;特色大模型、Lora模型训练开发;筹备成立AIGC设计产学研共同体,已有180余家院校、企业积极响应;开展如地方文化振兴计划、北京西城区红楼文化设计等社会服务项目,将设计教育的成果转化为社会价值;2024年策划举办了山东省美术馆“塗龙季”第三季“画龙点睛”人工智能生成艺术展、山东博物馆世界博物馆日“未来的传统”人工智能生成艺术展、中国民艺馆“民艺AIGC”生成艺术展等各类展览;组织多场次人工智能设计相关的研讨会和讲座,打造院校、校企联动互助、协同提质、创新发展的交流平台。

下一步,学校将持续推动AI与设计教育交叉融合走深走实,并积极拓展AI在设计教育中的更多应用场景,如使用AI进行教学辅助、师生评价等;探索产教融合新模式,加强人工智能设计现代产业学院建设,紧密对接产业,以快速适应新技术和产业变革,形成互利互惠、共生共荣的产教融合共同体;加强国际交流与合作,与国际高校和研究机构的积极合作,建设虚拟国际设计学院,促进学术观点的国际交流,助力人工智能时代我国设计教育发展。

以上就是全部内容了,希望能给各位老师带来启发。如果想了解更多有关人工智能的内容,欢迎在众师云社区页面搜索查看!