思想政治理论课高效实施情感教学策略

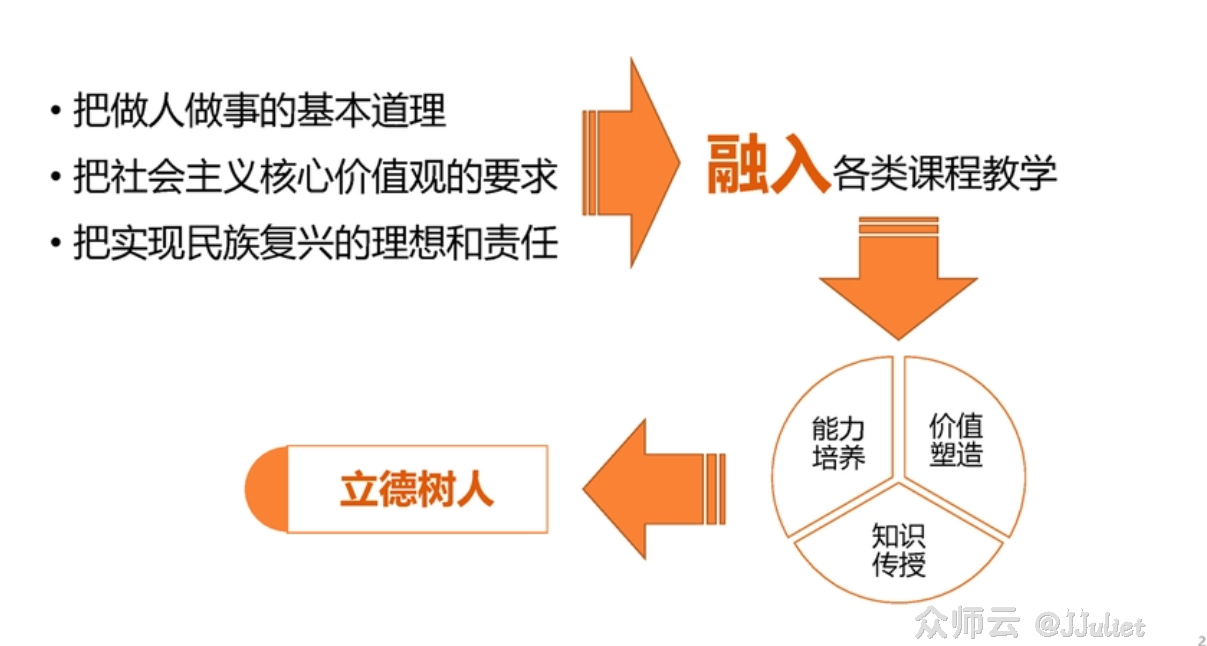

情感作为人类所特有的一种心理现象,具有个体性的同时更具深刻的社会性,它不仅在推动个体精神世界的建构中发挥着重要作用,而且对于个体归属特定的文化和社会结构等亦有着不可替代的作用。思想政治理论课(以下简称“思政课”)作为落实立德树人根本任务的关键课程,在教学中运用情感这一要素进行有效的情感教学,不仅可以提高思政课教学的亲和力和吸引力,更可以促进学生在对教学内容深刻体悟的基础上发展情感能力,这也是思政课提升实效性的内在要求。然而一个不争的事实是,尽管近年来思政课教学越来越重视情感要素的应用,但由于缺乏系统化的教学论意义上的研究,思政课在情感教学方面的探索仍不够深入,这在一定程度上导致思政课教学对理论讲授方法的过多的路径依赖。本文拟以思政课如何进行有效的情感教学为主线,对思政课中情感的教学逻辑、情感教学的基本原则及需要遵循的基本心理规律等问题进行初步探讨,以期进一步丰富思政课情感教学的理论研究。

一、思政课应准确把握情感的教学逻辑

尽管情感是一个众所周知的概念,且思政课教师在教学设计时也总是把“情感目标”作为教学目标的重要内容,然而,一个不争的事实则是,教师在教学过程中容易忽略情感要素的教学应用。怎样把握情感的教学逻辑,或者怎样看待情感之于教学的意义,是思政课教学中如何对待情感这一要素的基本前提。

1.情感发展是学生思想政治素质的重要结构性内容

使学生掌握马克思主义的立场观点方法,提高学生的思想政治素质,是思政课教学的主要目标。而作为落实立德树人根本任务的关键课程,促进学生全面发展则是思政课的根本职责。毋庸置疑,学生的全面发展必然包含情感的发展。事实上,从学生思想政治素质的发展来看,思想、政治、道德方面的积极情感本身也是其重要的结构性内容。越来越多的心理学研究表明,人类的情感与人类其他心理内容的形成发展总是相伴相随且难以截然分开的,即使是理论认知的发展,也总是伴随着复杂的情感因素。人本主义心理学家就特别强调:“人不仅是思维的存在,而且也是情感的存在。脱离了情感的智慧是空虚的、无意义的。”[1]也正因为如此,在人本主义心理学家看来,必须把认知学习与情感培养相统合,才能促进学生人格的健全。这对于习惯把思想政治理论学习倾向于视为“认知学习”的思政课教学来说,无疑具有积极的启示意义。思政课教学不只是思想政治理论上的认知和思维的教学,也包括目标明确、内容丰富的情感教学。俄国教育家乌申斯基认为:“无论什么——我们的言词、思想,甚至我们的行为,都不能像我们的情感那样清晰、确切地反映我们自己和我们对待世界的态度。在我们的情感中可看到的并非个别的思想和个别决定的特点,而是我们心灵及其结构的全部内容的特点。”[2]如果乌申斯基这一命题成立的话,那么培养学生的情感就不仅仅是思政课教学的重要目标之一,而且应成为思政课教学极其重要的落脚点。因此,对于学生的思想政治素质发展而言,情感发展是其基本的结构性特征,而对于思政课教学而言,情感则是必要的教学目的。

2.情感是促进学生进行意义建构的积极动力

思想政治理论的学习从根本上讲既是学生对贯穿马克思主义的立场观点方法的理论内容的理性认知过程,更是学生通过信息加工建构自身内在的特定意义世界的过程。心理学的研究表明,情感在信息加工过程中会产生特殊的动力机制作用。比如,建构主义就认为,人之认识和学习的建构并非纯粹理性的过程,情感作为主体存在的独特方式参与主体的认识活动与建构活动。这主要表现在两个方面,一是主体在学习或认识活动过程中所产生的情感体验、兴趣或态度,往往会影响主体对学习或认识对象的选择,会促使主体学习或认识指向某个或某些侧重点,而且导致其学习或认识过程相应地产生速度和走向的变化。二是不同性质的情感会对主体认识活动产生不同的影响,积极健康的情感会激发主体认识的能动性和创造性,使其在认识过程中富于活力;相反,消极不健康的情感则往往会对主体认识活动产生抑制作用,甚至使认识误入歧途,产生方向性错误。这表明,情感不仅仅是一种心理体验,也是主体本质力量的突出显现,是促进学生进行意义建构的积极动力。情感社会学的研究也表明,人类的认知、行为以及社会组织的每一个方面都受到情感驱动。“虽然对‘人们是先有不公平的认知,然后产生对应的情绪;还是先有情绪反应,然后促进认知偏向的发生’还存在争论,但是无论哪种情况,情绪反应都将促进认知偏好的发生,并由此影响哪种道德规则被激活,以及怎样解释这些规则。”[3]由此可见,学生思想道德的形成和发展必然离不开情感的独有中介或驱动效应。因此,情感要素在学生的思政课学习及其内在意义世界的建构中发挥着独特的且不可替代的动力作用,思政课教学能否运用好情感的这种中介效应和动力机制,将直接影响教学的实效性,甚至影响学生思想道德发展的高度。

3.情感教学可有效增强思政课教学的黏性

推动思政课改革创新,要不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性。所谓亲和力,亦即思政课教学对学生富有感染力,既表现得可亲、可信,能吸引学生,又能对学生产生实质性的影响。而这样的教学往往表现出一种黏性。所谓黏性,是组织行为学和传播学近些年经常使用的一个概念。组织行为学的研究表明,在各种组织和信息传播主体激烈争夺受众的信息化时代,观点正确并不意味着具有传播力和影响力,组织或主体传播的观点、信息或者其传播方式,只有富有黏性才能有效吸引他人注意并直抵人心,对人们的思想和行为产生深刻而持久的影响。由此看来,思政课教学面临着同样的时代挑战,因此“黏性”也应是具有亲和力、针对性的思政课教学的一种特征。而对于如何使观点或信息的传播方式富于黏性,行为心理学研究认为,引发“情感”就是使人关心、在乎,这是其中一条重要的路径或原则;[4]而营销学关于黏性的研究,同样强调运用能触动情绪情感的事件或事物来激发人们分享的欲望,进而使产品、思想、行为等产生黏性。[5]由此我们可以认为,情感教学是有效增强思政课教学黏性的重要路径。思政课教师如果能够通过教学设计有意识地激发学生的情感、触动学生的内心,或者在教学过程中进行充分的情感表达与情感互动,不仅可以有效吸引和维持学生的课堂注意力,而且可以使学生更重视思政课学习,持续提升学习的投入度。

二、思政课情感教学需要遵循的原则

无论是把情感作为教学目标和任务,还是把情感视为促进学生意义建构的动力机制,抑或使情感成为增强思政课教学黏性的有效路径,但毋庸置疑,只有从教学逻辑的角度理解情感,并在思政课教学过程中自觉贯彻这一逻辑,才能更有效地体现情感的教育教学意义。有效开展思政课情感教学需要遵循以下基本原则:

1.思政课情感教学要有明确的教学目的

就思政课教学来讲,无论采用什么样的教学方式方法,抑或探索什么样的教学路径与教学模式,归根结底是要更有效地落实立德树人的根本任务,反之,也只有基于明确的教学目的,才有可能选择更科学、更有针对性的教学方法与手段。易言之,只有教学目的与教学手段并重,思政课教学改革创新才会具有真正的实效性。对于思政课中的情感教学设计,合乎教育教学目的无疑是应遵循的首要原则。可以说,若教学目标不明确,思政课情感教学就会像无的之矢,场面热闹却难以体现育人实效;同样,情感教学如果偏离教学目标,它在完成思政课教学任务方面亦是不逮。当然,情感本身也是思政课教学的重要目标,然而,也正因为如此,思政课在进行情感教学时更需要明确,要培养学生的具体情感内容是什么,以及实现这一教学目标的标准如何确定,情感目标与其他思想政治素质目标的关系如何处理等。只有明确这一教学目标,思政课情感教学才会具有针对性。而作为思政课的一种特殊的教学路径或方式方法,思政课情感教学是为了更好地实现教学目标,所以从教学目标和任务出发,并把教学目标和任务作为落脚点,是思政课进行情感教学设计的基本前提。事实上,只有指向具体的、明确的教学目标和任务,思政课情感教学的教育与发展意义才能真正落到实处。

2.思政课情感教学要充分发挥情感的建构性作用

如前文所述,情感要素既然在学生的心理结构和精神世界的建构中发挥着特殊的动力机制作用,那么思政课在教学过程中就要善用这种机制,充分发挥情感在学生思想政治素质形成和发展中的建构性作用。首先,思政课教学要坚持以情促知,善于在教学中通过调动情感要素促进学生对思想政治理论的认知发展,促进学生对理论意义的深刻体悟。情感社会学的研究表明,情感反应会促进认知偏好的发生。[6]思政课进行情感教学,就是要通过特定的教学设计或教学方式方法激发学生的相应情感反应,以促进学生产生对思想政治理论及蕴含其中的马克思主义的立场观点方法的认知偏好。其次,思政课教学要坚持知情统一,注重通过情感教学促进学生对自我整体精神世界的主动建构。不可否认,思政课是一种知识教学,但其并不应是建立在“知—情”二分基础上的知识教学。苏霍姆林斯基指出:“精神上的成长是一个多方面的、连续的,同时也是一个统一的过程。在儿童身上所有的心理过程和个人精神面貌的各个方面都在不断地发生着质的变化。思维、情感、意志、能力,精神生活所有方面的发展都是紧密联系和相互作用的。”[7]所以,学生精神世界的整体建构离不开情感要素,而思政课情感教学也必然有助于促进学生精神世界的主动建构。再次,思政课情感教学要注重培养学生的移情能力,使学生的情感成为建构特定社会关系或社会结构的积极动力。情感社会学的研究表明:“人类最独具特色的生物特性是我们能够产生和运用各种情感去建构社会关系或破坏这些关系,构造社会结构或颠覆它们。”[8]思政课情感教学就是要使学生具有有助于建构积极社会关系或社会结构的情感,或引导学生学会运用情感去主动建构积极的社会关系或社会结构。概而言之,思政课教学要坚持发挥情感的建构性功能,从根本上讲,就是要提升学生的情感能力,增强学生对思想政治理论学习的情感动力。

3.思政课情感教学要把增进情感认同作为关键着力点

对思政课教学而言,尽管其始于对思想政治理论的“知”的教学,但是学生在对思想政治理论内化于心的同时,将其外化于行才是教学的落脚点。而相关研究表明,特定的思想、价值观等在由“知”转化到“行”的过程中,情感认同在其中起着关键作用。情感认同不仅可以促进个体的行动自觉,更有助于个体参与到更宏观的社会行动中去。[9]培养学生对思想政治理论具体内容以及蕴含其中的马克思主义的立场观点方法的认同是思政课教学的重要任务。任何认同都不可避免地涉及情感体验问题,因为我们无论是把认同理解为“确认并赞同”还是理解为“承认并接受”,其形成过程都必然会涉及情感。个人认同是如此,社会认同亦然。因为对于社会认同来说,意味着“个体知晓他/她归属于特定的社会群体,而且他/她所获得的群体资格会赋予其某种情感和价值意义”。[10]所以,思政课教学要真正实现把“马克思主义的立场观点方法”内化为“学生的思想政治素质”,在实施情感教学时就要坚持把增进学生对思想政治理论内容的情感认同作为关键着力点。事实上,也只有把增进情感认同作为思政课情感教学的关键着力点,思政课教学才能从学生的成长发展需求出发,把教学内容中的宏大叙事落细、落小、落实,在增强思政课教学黏性的同时,更有效地为学生注入由知到行的心理动力。

三、思政课情感教学需要运用好基本的情感心理发展规律

毋庸置疑,任何教学要做到有效,都必须按照规律办事。有效的思政课情感教学在把握和遵循科学的教学逻辑、贯彻正确的教学基本原则的同时,还需要深入研究并在教学过程中运用好学生情感心理发展的基本规律。这不仅彰显了思政课情感教学在实践操作层面上的科学性,更能提升思政课教学的针对性。当然,学生的情感心理内容丰富、发展过程复杂,需要教师根据教学需要开展持续深入的研究。根据既有的研究成果,至少以下基本规律值得思政课情感教学参考与运用:

1.思政课情感教学要善于通过凸显学生的主体性唤醒学生的正性 情感

人类的情感是一种复杂的心理现象,不同性质的情感会对人的认知和行为产生不同的影响。理论研究与实践经验均表明,个体的正性 情感更容易促进社会联系的塑造,而情感的负性体验则容易导致人的防御机制和认知障碍的产生。就思政课教学来说,无论是对学生进行理想信念教育,还是引导学生掌握马克思主义的立场观点方法,从某种意义上讲,都是在塑造学生与特定社会结构等的联系。因此,在思政课教学过程中唤醒学生与之相关的正性 情感,更容易促进学生形成对教学内容的认知偏好,把自己与理想信念等所指向的具体内容联系起来。有研究表明,情感唤醒存在着独特的归因规律:“正性 情感唤醒表现出近距离偏好的归因特征,即人们对满足期望和获得奖赏进行自我归因,由此启动仪式动力机制,保持了正性 情感的进程;而负性 情感唤醒表现出了远距离偏好,即人们把失败、没有满足期望、受到惩罚进行外部归因,同时这种外部归因还表现出跳出互动对象,指向社团单元和文化,以及范畴单元中成员的倾向。”[11]这也就意味着,思政课教学要尽可能运用“近距离偏好的归因”这一正性 情感唤醒规律,在教学中突出学生的认知主体地位。比如,鼓励学生发表见解,分析并肯定自己的成长对国家、民族发展的实际意义,以此来证明学生的理性能力等,满足学生表现自己、展示自己的需要。这种做法较容易唤醒学生的正性 情感,因为自我证明是最有力的心理需要,当这种需要持续地得到证明时,所产生的正性 情感能量足以指向国家、民族等宏观社会结构。而且对自我证明得越多,正性 情感唤醒的强度就越高。所以,让学生真正成为课堂的主角,为学生提供更多证明自我的机会,以尽可能唤醒学生指向教学内容的正性 情感,从而有效塑造学生对学习内容的认知偏好,促进学生具身体验与学习内容的深度关联,是思政课情感教学应遵循的基本规律。

思政课情感教学要善于引发学生在学习过程中的高峰体验

思政课情感教学不是无目的地调动学生的情绪情感,而是要引导学生进行价值体验和意义理解,而使学生的情感体验达到或维持一定的强度,对于提升情感教学的有效性具有重要意义。根据心理学的有关研究,主体处于情感的高峰体验时会对价值认知产生积极作用。“高峰体验”概念源于人本主义心理学家马斯洛的动机理论。马斯洛在研究自我实现的个体时发现,自我实现的人更易产生一种与众不同的体验,这种体验在时间上可能较为短暂,但却呈现出瞬间压倒一切的强烈感受,或者令人兴奋不已、如痴如醉,或者使人欢乐至极,体验达到一种极致。这种体验在“感觉上就是一种自我确认有效,自我判定有理的时刻”,[12]马斯洛称之为“高峰体验”。根据马斯洛的研究,高峰体验是人们共有的情感体验,它不仅会出现在自我实现者身上,而且也会出现在那些相对普通的人身上。马斯洛认为,高峰体验是强烈的认同体验,所以高峰体验具有改变世界观、人生观和价值观的作用。由此看来,在思政课情感教学中也可以通过特定的教学设计或手段引发学生的高峰体验,以促使学生对学习内容或价值观念产生强烈的认同。思政课情感教学如果能使学生在学习过程中不时产生情感上的高峰体验,不仅会促使学生对蕴含于思想政治理论中的立场观点方法产生深刻的顿悟感,更会促使学生对运用马克思主义的立场观点方法来建构自己的精神世界或意义世界产生强烈的动机。其实,引导学生不时处于高峰体验状态,不仅能促进学生对教学内容进行积极的认知和思考,而且也有助于学生在学习过程中更加聚精会神、充满活力。因为强烈的情感体验会引导学生对学习内容进行有意识的聚焦,并维持学习的注意力。也正是因为这种心理机制的存在,心理学家柯林·威尔森在研究过程中就发现了高峰体验的另外一种独特作用:“处在高峰体验中的人会突然意识到一些他早已熟悉却因为过于普通而被忽视的东西。”[13]毋庸置疑,这一心理规律对于思政课教学来说意义重大。这一规律表明,如果思政课教学能善于引发学生的高峰体验,思政课的学习内容也必然会变得有意义且有趣起来。

3.思政课情感教学要善于进行焦点式的师生情感互动

如前文所述,思政课情感教学具有明确的育人目标,即思政课不能无目标或目标不明地开展情感教学,在教学中也不能随机或随意地引发学生的情感。事实上,情感教学的目标越明确、具体,教师就越能有效引发、控制和引导学生的情感反应,课堂教学的情感感染力和育人实效性也会越强。而要做到这一点,其中一个重要的环节就是,思政课教师在教学互动中要有明确的师生情感互动焦点。社会学家的理论研究揭示了这样一个规律,即人们之间互动的焦点越一致,情感状态就会越强烈,由此情感对人们的支配性也就越强,“因为他们都集中关注于同一件事情,并且相互意识到对方的焦点,所以他们开始被彼此的感情所吸引”。[14]由此可见,互动是否有共同的焦点,是人们能否实现情感上相互吸引进而使思想和行为受其影响与支配的重要条件。所以,思政课教师在进行情感教学时要善于围绕教学目标设置情感互动的焦点,以便使教师的情感表达与在互动中学生所产生的情感反应产生强烈共鸣,从而进一步增进学生对思政课教学内容的情感认同。其实,思政课教学中的焦点式情感互动,既会促使师生通过情感流露进行自我特定认知和思维的强化,也会促使师生通过关注特定的认知和思维焦点内容而产生情感上的共同升华,而在此过程中,师生的情感共鸣也就成为教学相长的能量来源。另外,这一原理对于思政课进行有效情感教学的意义还在于,焦点式的师生情感互动,会使师生在教学过程中更加专注,从而更有助于教师对学生的认知和思维进行引导和塑造,而师生教学互动的焦点变得越一致,师生情感状态往往也会变得越来越强烈,这就更容易使学生在学习过程中产生高峰体验,由此,教学活动对学生精神世界的影响也就更为深刻。

4.思政课教师要具备真诚而深沉的教育情感

无论是培养学生的特定情感,还是在教学中唤醒学生的情感,思政课情感教学的有效性归根结底取决于教师在课堂上的情感表现力。思政课教师是否能熟悉且恰当地运用情感语言进行教学叙事,对于科学而有效地开展情感教学至关重要。然而,这里需要特别指出的是,无论是具有何种禀赋的教师,他在课堂上的情感表现力从根本上讲都依靠其自身所具备的教育情感。所谓思政课教师的教育情感,即对思政课教学本身、对落实立德树人根本任务之教育教学活动的情感。思政课教师在课堂上针对教学内容的情感表达,不仅仅是教师流露的可感知的自然情绪,更是教师内在的价值体验的现实表现。教育情感表现着思政课教师对党的创新理论的自觉认同,更是蕴含着期望把这种认同转化为学生的情感认同的强烈动机。所以,思政课教师在课堂上的情感表达,是否出于自身教育情感的真诚,不仅影响着教师情感语言的感染力,而且关系到教师去唤醒或引导学生产生什么样的情感;而思政课教师进行情感教学,是否出于真诚而深沉的教育情感,不仅直接关系到教师培养学生积极情感的自觉程度,而且关系到教师能否真正把情感教学作为促进学生进行意义建构的过程。很难想象一个对思政课教育教学没有感情、对党和国家没有深沉之爱的思政课教师,能在课堂上会有真情实感的流露,并因此而撼动学生的心灵、引发学生的情感共鸣。事实上,思政课教师也只有具备真诚而深沉厚重的教育情感,才会在情感教学上孜孜以求,积极主动地去帮助学生建构其情感世界。

总之,有效开展情感教学既是思政课落实立德树人根本任务的内在要求,也是思政课改革创新不断提升教学实效性的必由之路。如果说准确把握情感的教学逻辑是思政课有效开展情感教学的基本前提,那么遵循正确的教学原则就为思政课情感教学提供了基本保障,而在教学中自觉遵循和运用好情感心理发展的规律则是思政课情感教学得以有效开展的基本要求。然而,由于人类情感尤其是社会情感的复杂性,思政课在开展情感教学时必然会遇到各种挑战,更需要深入研究和解决各种教学设计问题。但只要思政课教师秉持科学探索和勇于创新的精神,持续深入研究情感教学基本规律,在落细、落小、落实上下功夫,必能在增强情感教学有效性的同时推动思政课教学实效性的全面提升。

参考文献:

[1]车文博.人本主义心理学[M].杭州:浙江教育出版社,2005:445.

[2][俄]Л·М·雅科布松.情感心理学[M].译者:王玉琴等.哈尔滨:黑龙江人民出版社,1997:27.

[3][6][8][9][11][美]乔纳森H.特纳.人类情感——社会学的理论[M].译者:孙俊才,文军.北京:东方出版社,2009:37,103,37,104,88.

[4][美]奇普·希思,丹·希思.让创意更有黏性:创意直抵人心的六条路径[M].译者:姜奕辉.北京:中信出版社,2014:1-213.

[5][美]乔纳·伯杰.疯传:让你的产品、思想、行为像病毒一样入侵[M].译者:刘生敏,廖建桥.北京:电子工业出版社,2014:27.

[7][苏]苏霍姆林斯基选集,第1卷[M].北京:教育科学出版社,2001:316-317.

[10][澳]迈克尔·A·豪格,[英]多米尼克·阿布拉姆斯.社会认同过程[M].译者:高明华.北京:中国人民大学出版社,2011:9.

[12][美]马斯洛.马斯洛谈自我超越[M].译者:石磊.天津:天津社会科学院出版社,2011:123.

[13][英]柯林·威尔森.心理学的新道路——马斯洛和后弗洛伊德主义[M].译者:杜新宇.北京:华文出版社,2001:4.

[14][美]兰德尔·柯林斯.互动仪式链[M].译者:林聚任等.北京:商务印书馆,2009:160.

(刘丙元:山东青年政治学院教授)

来源:《思想理论教育》2024年4期)