职业教育发展性评价如何突破?

在产教融合背景下,需全面评价利益相关者的行为及其对产教融合质量的影响。为确保高职学生获得某一特定职业或职业群体所需要的知识与技能,针对发展性教学评价存在的困境,提出以下四条突破路径。

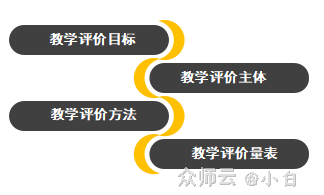

一、平衡发展评价目标,理清全面发展评价与个性差异评价的关系

在校企合作进行的发展性教学评价过程中,两者都要基于全面发展理论与多元智力理论对高职学生进行合理的评价,校企评价优势互补,采取不同措施挖掘他们的智能和智慧,使其身心能力和谐发展。此外,还需要澄清全面发展评价与个性差异发展评价之间的关系。全面发展评价和个性化差异发展评价是相互补充、相辅相成的关系。产教融合视域下的发展性教学评价体系,是对传统教学评价体系的一种导向性重构和超越,要实现专业化、科学化和可操作化的发展性评价目标,必须立足产教融合要义。

高职院校和企业双方要想实现为社会培养德才兼备“工匠”型人才的初心,一方面应坚持全方位地评价高职学生,共同制定产教融合的发展性教学评价目标,实时观察学生之间的差异,学生与周围环境的关系,以及学生人格发展的各个阶段;另一方面提倡多关注学生内在的生命与价值表现,不能仅局限于他们对知识或技能的掌握,而是要同时关注其在实习基地或生产一线中的个性化发展与全面性发展,以其基础提高和体验职业性与专业性为纵向维度,构建立体发展性教学评价网络体系,最终实现高职学生全面性与个性化的统一发展。

二、准确定位评价主体,建立多方参与的协商评价机制

当下发展性教学评价的方向越来越趋向多元化,即由传统评价只满足“一元”的价值逐渐向满足“多元”价值的需要发展。在产教融合背景下,高职院校的教学内容需符合产业的工作内容,教学目标应以满足企业的需求、培养企业满意的人才为评价的重要指标。由于对职位的技能要求来自企业的管理技术人员等,在对高职学生的专业态度和能力进行岗位的匹配性判断时,企业专家最有发言权,一定程度上还加深了高职学生的就业资本和竞争优势。为此,高职院校应主动邀请企业员工参与培训活动、工学结合方式、课程目标制定等,以便高职院校更好地实现人才培养目标。企业是了解人才需求变化的最佳机构,在人才培养协商方面,校企是相辅相成的。

产教融合已成为高职院校和企业在高等职业教育领域沟通合作的桥梁,在此期间,由于评价主体的差异性,会导致教学评价价值观的差异性,在评价过程中不可避免会出现利益冲突的情况。解决上述矛盾就需要建立多方参与的协商评价机制。在协商机制中,多元评价主体之间的利益协商、价值协调应充分考虑评价对象的发展性、技术性与职业性,并以民主参与协商为基调,以评价目标为核心,对评价对象进行主体化转变;注意发挥各评价主体的积极性,经过有效的磋商交流,达成共识,促进发展性教学评价体系的不断完善和发展。

三、弹性使用评价方法,实现量化评价与质性评价的有机结合

在后现代视域中,发展性教学评价是一个开放且复杂的动态系统,因此教学评价的方法多种多样,一般分为量化评价和质性评价。量化评价是一种科学主义倾向,具有准确性高、客观性强的特点。而质性评价与量化评价是相对的,质性评价试图通过自然而有针对性的研究和调查,充分、全面地展示和描述评价对象的不同属性,在更深层次上理解和把握评价对象的本质。在产教融合背景下,高职院校的发展性教学评价具有很强的包容性,由于实践教学活动场所不再局限于教室,其教学模式、地域环境等发生了改变,因而高职教育的量化评价不可缺少,且还有许多难以量化的指标需要质性评价来支持。发展性教学评价既需要将校企评价有机融合起来,也需要实现量化评价与质性评价的有机结合,在评价的过程中应对其弹性使用。

在评价过程中,高职院校应向企业提供必需的评价资料与学生个人的情况,学校和企业都要对高职学生的知识、技能、态度精准进行量化操作,对其职业性、技术性、跨界发展性定向进行质性评价调查,采用苏格拉底式研讨评价法、个案评价等方法进行评价,进而使高职学生能尽快适应企业的要求,这也让专业教师在企业的评价反馈中获得了实践机会并能以此提高自身专业素质。故而发展性教学评价方法不能只依据预设的可量化标准,还应充分考虑教学过程中不同情境的变化,尤其要正确对待在企业生产一线遇到的偶然事件、突发状况等,校企双方弹性使用这两种方法,才能全方面地改善高职院校发展性教学评价的品质。

四、标准制定评价量表,优化评价指标内涵与权重系统

目前,高职院校以发展为导向的教育评价的本质是对教育现象进行价值判断,因而必须有一个尺度——制定评价量表。作为产教融合各主要利益相关者的学生、教师和企业员工等非量化指标也需纳入考虑范围。在产教融合背景下,高职院校标准的发展性教学评价量表应以行业的需求为最高价值标准,注意企业单位的参与,校企共同对评价指标与权重系统进行考察选择。一般来说,在优化评价指标时需要考虑以下四种内涵。一是需求,包括劳动力市场的需求、高职院校能否清楚地解释教学所面临的实际需求,这就需要结合有关员工技能水平、学历结构、年龄结构和招聘计划的数据作出较为准确的估算。二是内容,包括是否与专业教学目标定位相吻合、是否有与职业任务关联的恰当内容。三是条件,指为了实施教学所需要的支持要素,高职院校现有的专业实习工厂设备和企业的人员技术加盟,如教学资源、实训设备、产学合作等条件是否符合当地职业教育的要求。四是特色,即学校的特色专业与引进的企业带来的产业产品是否具有借鉴意义。在优化指标内涵之后,还要针对指标进行权重赋值,权重的比例分配可根据不同阶段或不同专业进行适时调整,根据指标内涵的重要程度给予权重系数不同的赋值,可使用关键要素归一定量、评价多方协商、咨询专家意见平均值、对照配权等方法,为制定标准的发展性评价量表提供夯实的基础与可靠的保障。

来源:网络